時間:202.3.28

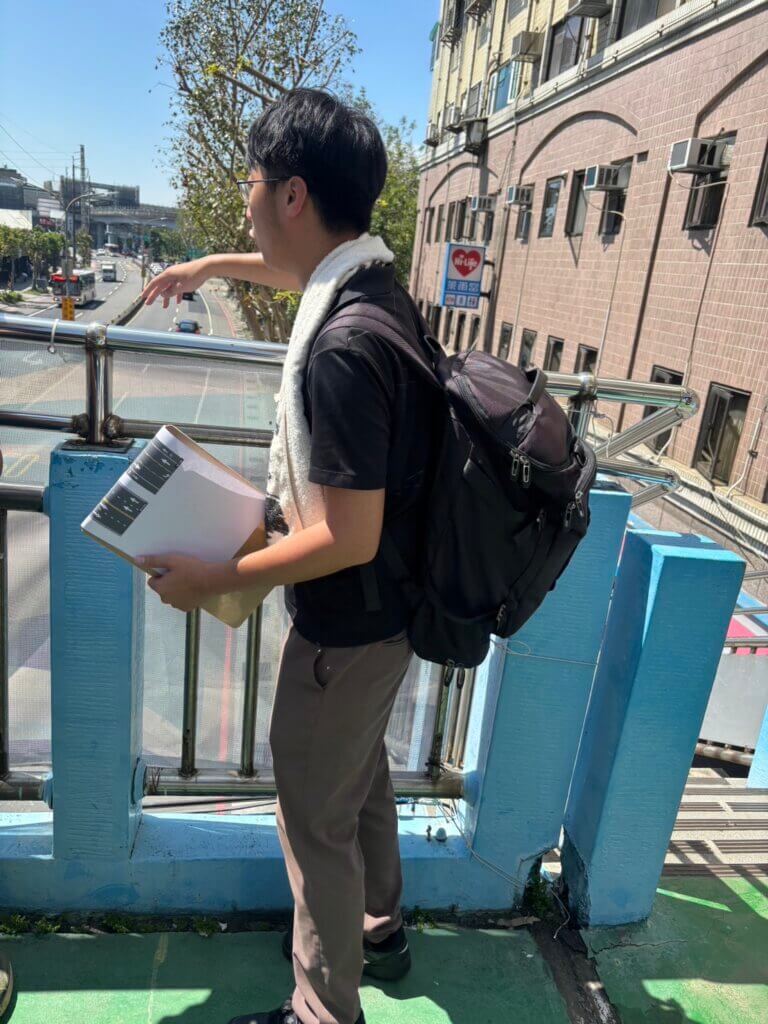

在一個飆破三十度的三月下午,一群老師跟著講師,進行兩小時的交通主題走讀。

第一站是人行天橋。

從橫越復興路的人行天橋往下看,可以看到道路與路口運作的狀況。

走天橋,通常就是匆忙趕路,為了抵達下一個目的。但我們在天橋上停留,觀察下方車流,可能有哪些衝突因素?

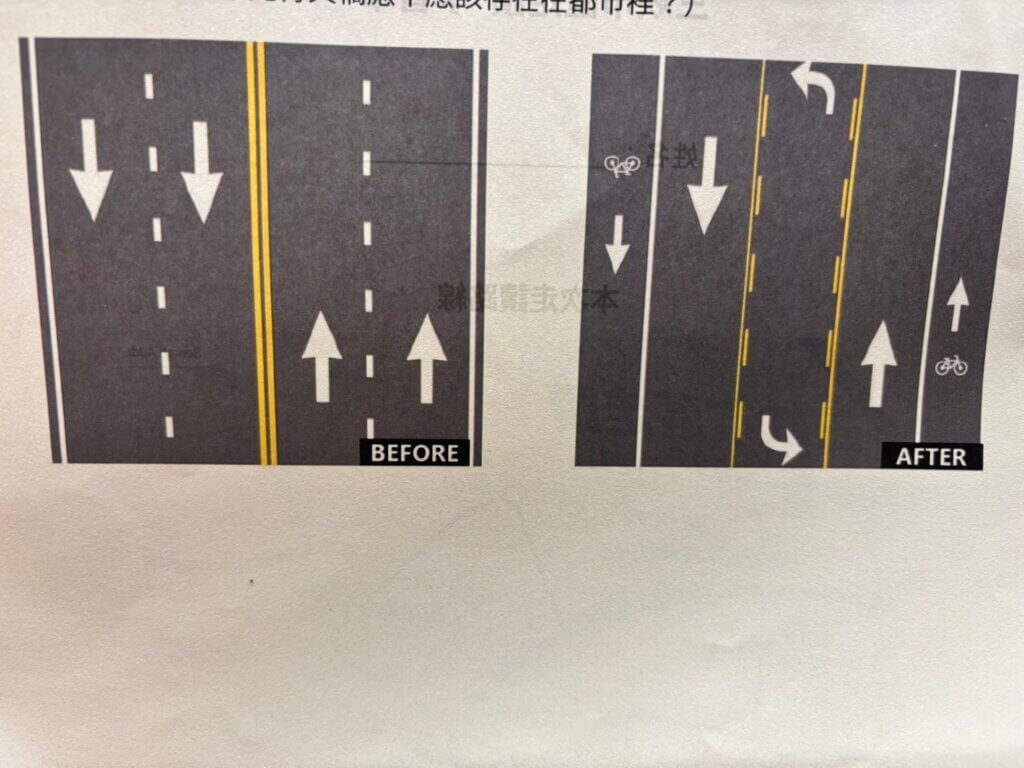

主要是左轉車流會跟直行車打結(下圖左邊) 國外有些是改成三線道,中間車道是用來轉換方向用。但可能也有潛在問題(壓縮人行道或腳踏車道的空間)(下圖右邊)

另外老師也請我們思考:天橋應不應該存在於都市裡?

走著走著,老師請我們留意腳下的地面。這種材質經得起摩托車的重壓。

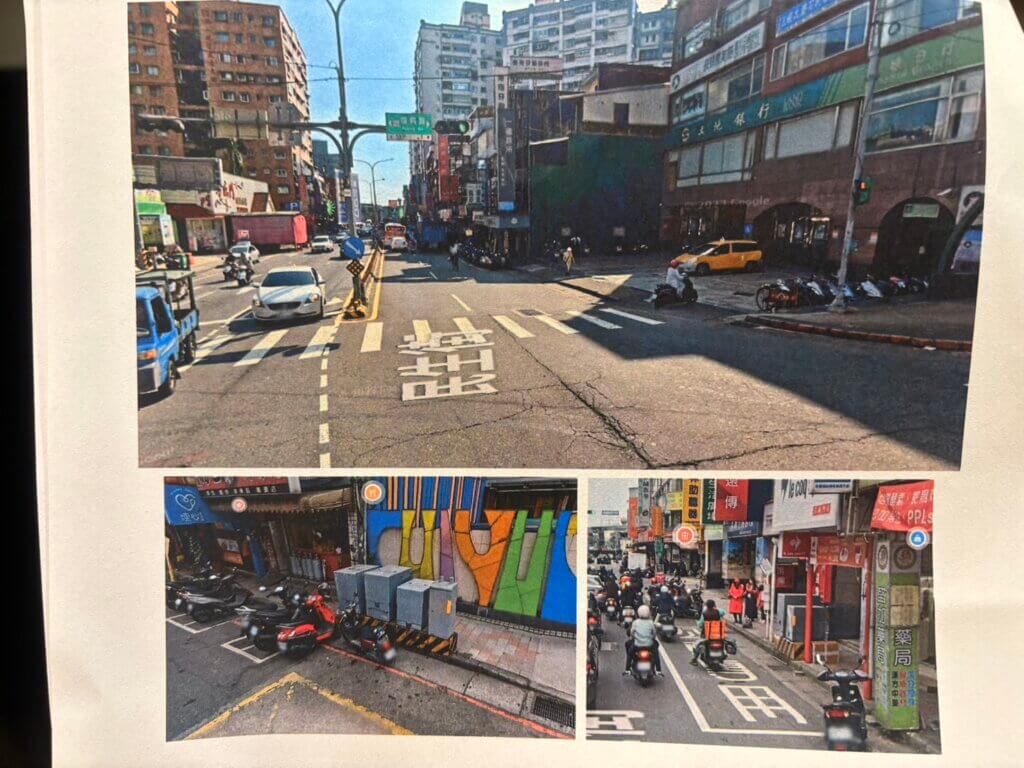

民生街是連結北大社區與三峽舊市區的主要道路之一,2023年底完成LB06站到復興路的人行道拓寬工程,觀察之前的照片和現在的街景,有哪些不同?

下圖上面的圖,土地銀行現在改成商店,轉角處也新增了保護行人的設施。

上圖右下角的公車站,如今改成下圖的樣子。公車有個可以停靠的凹槽,本來在站牌前方的機車停車位也被移除(本來的機車停車格會讓公車司機移出困難,乾脆不停進去,造成乘客要在馬路中間上車)

我們走下橫越復興路的地下道。短短的地下道兩端,卻各有一個巨大而突兀的反光鏡。為什麼明明只是行人通行用,卻需要放兩個反光鏡?

老師認爲,這是因為安全考量,可能之前這裡出過什麼事而增設的。

這個地下道在地面上的建築體,讓人行道更顯逼仄,是否需要拆除?

捷運三鶯站的LB06(三峽)站目前已經初具雛形。觀察其高架橋、車站、出入口的位置,有沒有什麼和一般捷運站不一樣的地方?

上圖是完工示意圖,下圖是現場實景。老師提醒我們留意「捷運站體下方柱子」的不同。

兩小時的走馬看花雖然匆匆,但也足以讓我們打開新的視角,用嶄新的眼光看待自以為熟悉的一切。

會後討論:

1.有老師提出,他任教的學校後方的一塊地,已被政府劃定徵收,預計要蓋學校的游泳池。但一轉眼過了快三十年,該校的學生人口增幅不如預期,這塊地就遲遲沒有完成徵收,地主也無法變更用途或買賣,只好在土地上不斷種竹子。(老師表示:竹子是高單價經濟作物,這樣能提高之後的增收價值)

2.交通屬於哪個學門?地理?土木所?城鄉所? 老師是土木所出身,研究專長是交通。但交通在地理科系、城鄉所也會有所涉及,那交通到底屬於哪個學門?

3.因天氣炎熱,沒有走到位於大勇路的台北客運三峽一站,這是肩負三峽與北大特區每日往返台北市的快速公車。老師也用google map讓我們觀察大勇路的環境,為什麼有兩個公車站牌?如何改善行人環境但兼顧公車運行?