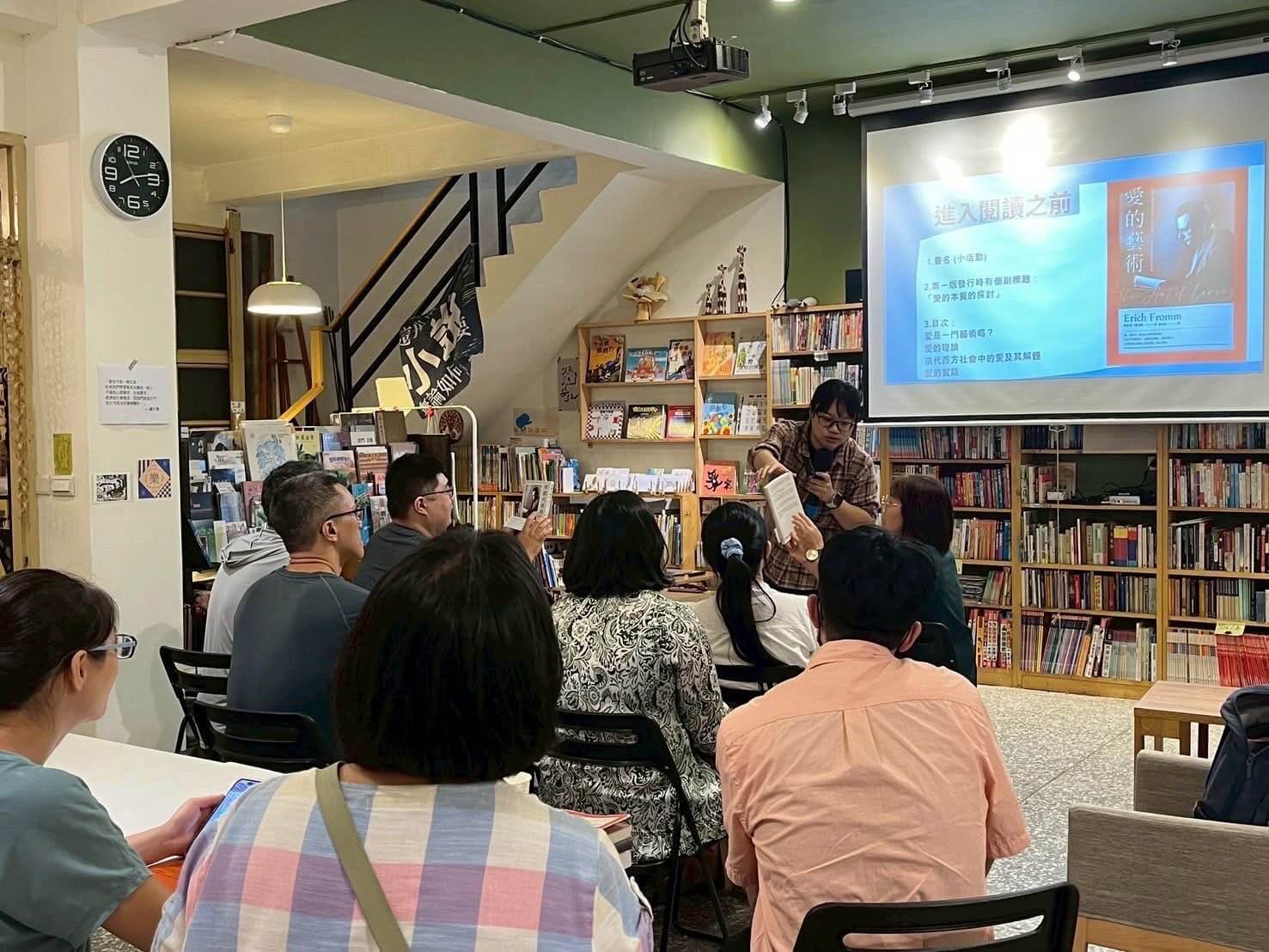

承蒙新星巷弄書屋的芸芳邀請,在八月的暑假舉辦一場《愛的藝術》讀書會。

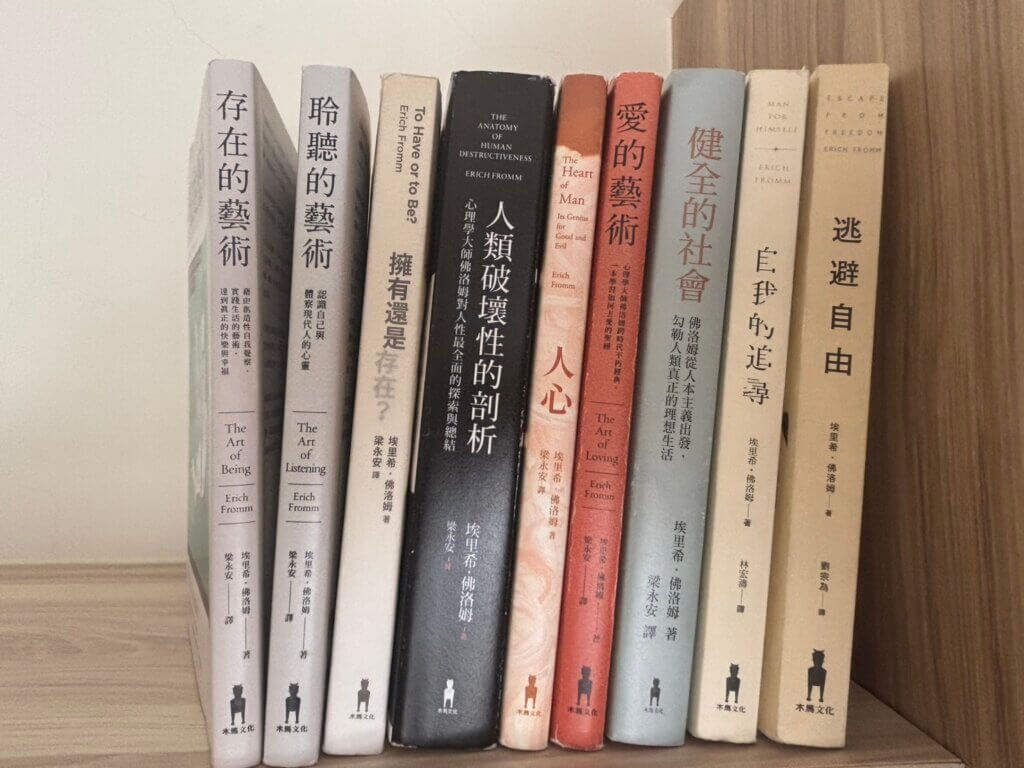

利用幾個月的時間,斷斷續續把佛洛姆的九本書讀完,參考一些相關資料,將一個半小時的讀書會分成四個部分:自我介紹/暖身活動、介紹佛洛姆及《愛的藝術》、問題討論,以及最後的延伸書單。

讀書會最珍貴的,就是參與者真誠而深刻的發言,以及時不時迸發互動的美好火花。

本篇文章主要紀錄暖身活動和問題討論兩大部分。考量或許有些參與的夥伴在意肖像權,以及有些發言涉及隱私,文章中的照片只有背影,發言部分姑隱其名。

暖身活動

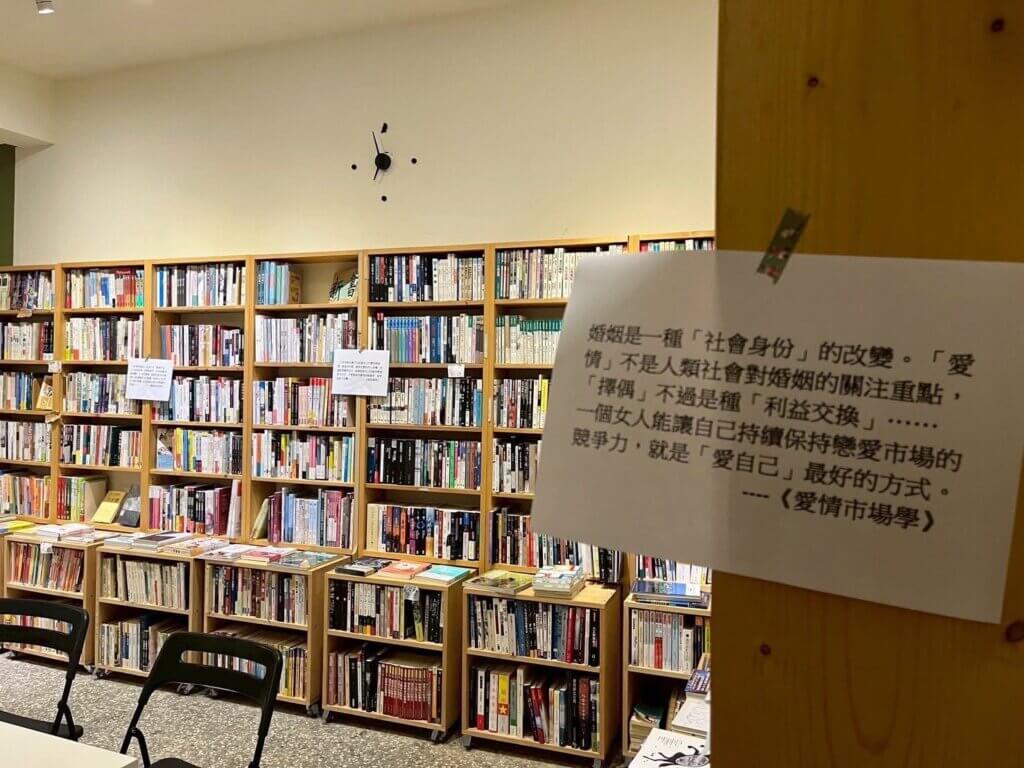

我先簡單自我介紹後,請參與的夥伴們起身,瀏覽預先貼好在牆上十張紙,上面都有一句跟愛相關的句子。選一張自己最有感的站定,依序說明三件事:希望大家怎麼稱呼你、為什麼來參加這場讀書會、為什麼選這個句子。

愛並不是一場交易。如果我們帶著需求去靠近一個人,不論是心理需求、生理需求、經濟或社會需求,那我們就是乞丐,而乞丐是沒有選擇權的。

有兩位夥伴選了薩古魯的句子。第一位表示,這句話感覺關係中對方非得給我點什麼;另一位表示「帶著需求去靠近」感覺會變成乞丐。

我至今相信,談戀愛比不談來得好。因為在戀愛的遊戲場上,人能夠深入認識自己與他人,戀愛會幫助我們了解自身的慾望、嫉妒、控制慾、利己之心、寬容和超脫。戀愛是鬥爭的場所,你要奪取對方的自我,並放棄自己的自我。

有兩位夥伴選了《始於極限》的句子,但看到的重點不同。

第一位朋友指出「談戀愛比不談的好」這句,認同從關係中去了解自己,互相了解的重要。

第二位朋友則點出「戀愛是奪取對方的自我,並放棄自己的自我」這句,她認為陷入戀愛時。雙方都要打開自己的心,也要獲得對方的自我。她也回溯在大學交往過的七個男友,會把自己想要的投射在對方身上。

人是多面且複雜的,我們對自己的理解本就有限,更何況要另一個人來理解我們。不假設他應該、必然理解我,而去假設他可能不理解,去接受這份不理解,在這個前提下設法使他理解,或設法更理解他,這是相愛時最重要的一點,也就是「不要求」

有三位夥伴選了《我們都是千瘡百孔的戀人》中的這段句子。

第一位朋友表示,這段話回扣到自己的經驗,在關係中一開始希望別人理解自己,後來發現連自己都不了解自己。

第二位朋友則說明,她喜歡心理學,認為在速食,愛是有條件的世界裡,佛洛姆講得很有道理,她對《愛的藝術》有共鳴,好奇其他人的看法。此外最近跟伴侶的相處中,伴侶或許沒有完全理解自己的想法,但伴侶用粗淺的語言去理解,感覺被接住。

第三位朋友一開口就非常真誠,坦白告訴大家自己不曾參加讀書會,是第一次來(感謝來參加)❤️自認有些年紀,生命前半段的經驗都是用對方「應該」的模式去相處,也很容易有「比較」心態,而沒有深究對象的想法和優點。先生過世後,才有所覺悟,鼓勵在場的朋友們要把握時間,好好表達。

沒有戀愛經驗的人深度不足。戀愛的當下,悲哀與快樂,甜蜜與痛苦,糾結與歡喜輪番襲擊,令人頭昏腦脹。經歷過愈多這種情感,愈能磨鍊自己的感覺,加深自己的思考。戀愛充滿讓人在剎那與永遠之間搖擺的閃亮魅力。

有一位朋友選了《讀書這個荒野》中的句子。她表示會來參加讀書會,是因為對心理學有興趣,但不太清楚大師之間的關係,想知道佛洛姆的中心思想。

對「愈能磨鍊自己的感覺,加深自己的思考」這句特別有感覺,在戀愛中有情感的衝擊、情慾的跌宕,會更了解自己要什麼。

好好愛他,也要好好生活,留住一個人的,從來不是卑微,而是活得出色和獨立。

有四位朋友,選了張小嫻的句子。

第一位朋友回想起結束的婚姻,當時自己活得很卑微,現在自己一個人很自在。

第二位朋友表示,之前讀阿德勒,覺得更像哲學,每次去這樣的聚會都可以得到新的啟發。另外看到《愛情市場學》的句子,更可以呼應今天的主題。

第三位朋友指出,這本書比想像中有意思,目前只看到第二章,有解決很久以前內心的一場和家庭有關的風暴。她點出「活得出色和獨立」這句,讓她有感之前覺得自己必須要取悅別人,才是值得的存在,但有時箝制和暴力被包裝在善意和道德裡。

第四位朋友說明,兩、三年前有讀過《愛的藝術》,覺得很喜歡,後來陸續又買了幾本佛洛姆的書,覺得這本是目前看過講「愛」講得最好的。常常聽《心理敲敲門》podcast,從中吸收心理學知識,也反思自己過往的情感經驗,常常是喜歡上自己的投射,釐清後發現自己也可以過得很好。

問題討論

問題討論部分準備了六題,自覺時間掌握沒有很精確,在收束夥伴想法時也不夠到位,這是該再精進之處。也很感謝參與夥伴們真誠而深刻的交流,補足許多我的未盡之處。

第一題

木馬版《愛的藝術》p.63提到:「現代生活中的其他一個要素,就是工作的千篇一律化和娛樂的千篇一律化……他們的娛樂方式即使不那麼強求一律,也都是大同小異。閱讀的書是讀書俱樂部所指定…….被困在這麼一張羅網的人如何能不忘記他是一個人,只會活一次,懷有希望、失望、擔心和恐懼,渴望愛而害怕虛無和分離?」參與讀書俱樂部/讀書會,難道不是某種個人意志和自由的展現?或其實也是一種「從眾」的方式?

第一位朋友表示,她認為還是有些從眾。選書可能是書店老闆或排行榜,如果不讀可能不知道大家在想什麼。

老闆芸芳跳出來補充:要成立讀書會有很多方法和形式。如果大家都讀了三遍以上也讀通,可能會走向指定讀書;但今天完全是自由意志的展現,完全是自由參加。(現場一陣會意的笑聲)

另一位朋友則從定義「從眾」去切入,也認爲要釐清群體和個體的觀念。個體是離不開群體,人自然會有不同程度的從眾。個人還是可以去思考要如何從眾,而非完全盲目從眾。

下一位朋友也延伸出不同想法,她認為有自由意志的從眾,是渴望人際交流。有經過思考的從眾也是一種融入人群。

第二題

在木馬版《愛的藝術》p.81-82,作者提到有一種「特別的、生物性的合一需要,也就是男性和女性的兩極結合」,而「同性戀無法達到這種兩極性的結合,因此同性戀者飽受分離性永遠無法解除的痛苦」。69年後的讀者我們,該如何看待和解釋上面這段話呢?

第一位朋友認為,畢竟當時的時代是那樣,另外作者或許也單純在講生物性上,但也不代表要用負面去看待。

第二位朋友點出有種說法是男性和女性的結合,精子和卵子都是一種給予。另外,或許那個年代無法想像同性戀者「給予」的狀態。

第三題

依照佛洛姆對愛的討論,在現代資本主義社會中,我們又該如何實踐愛自己和愛別人?如果你有實踐過的經驗,也歡迎分享實踐過程中遇到的點滴。

第一位朋友表示自己很幸運,媽媽每天會做早餐、等小孩回家、盡力照顧家庭;對每個小孩都有耐心和提供幫助,但不會道德綁架或情緒控制,會尊重小孩。但如今現代人活在資本主義社會,很強調「交換」,要如何找到愛自己和照顧他人的中間點,完成佛洛姆說的愛?

第二位朋友認為,「尊重」和「了解」是排在最前面的條件,有了這兩樣才能和沒有血緣關係的人建立愛,而不會對方一廂情願的提供,反而是種壓力。

第三位朋友分享自己的經驗:這幾年才發現,自己不敢拒絕別人,不敢說不,被別人當理所當然,發現自己沒有關注自己,太過在乎別人。某一天突然爆炸,別人不知道為什麼? 這幾年才開始學「愛自己」。

第四位朋友表示,她讀佛洛姆的書,是想知道有什麼可以應用在孩子身上。要求自己留意「把孩子當尚未成熟的獨立個體」,關係不是條件交換,要有勇氣持續等待。她舉了一個例:小孩去住宿,若回家住「不洗澡」,媽媽不接受但可以理解,會想辦法找出兩人都可以接受的方式,並且先冷靜問自己,為什麼這麼希望小孩做到這件事?(聽完這位媽媽的分享,真是太敬佩了!如果家長都是這樣,想必當老師的做夢也會笑吧!)

第五位朋友提出另外的想法:當大家都「愛自己」,這世界是不是就會「共好」?

接著再延伸「愛自己」和「自私」之間的反思,認為對別人造成困擾得就是自私。

這題討論的非常熱烈,最後有位朋友補充。在《愛的藝術》p.76中談到,相愛的重要元素是「尊重」,責任感很容易變質為支配慾和佔有慾,自己對此很有感,想到自己的交往經驗。

交往中希望對方以自己的需求為主。後來覺察到,因為在原生家庭中沒有得到足夠的安全感,很容易在後來的交往關係中,希望伴侶取代自己的父母,滿足自己的需求。

「認知自己是獨立個體性」,尊重用他的方式去生長,而不是我自己想要的。自己給自己足夠的安全感,而非外求,這才是愛自己。另外也補充,書的後面章節提到留時間給自己聽音樂、沉思,給自己足夠的時間去沉澱,不要用滑手機或看電視去填滿時間,花時間陪伴自己,也是種愛自己。

結語

敲打鍵盤,為讀書會做簡單紀錄時,迴盪在現場的能量還是暖暖在心中。以書會友,人與人之間的真誠交流,真是難能可貴,也很感恩新星巷弄書屋的老闆芸芳,一路上給予信任和支持,讓我能放手嘗試這個原本不在守備範圍內的主題。

而在這幾個月的準備中,我的收穫之一,大概就是不用查找資料,就能把九本佛洛姆的著作照出版年代排好。(笑)