這陣子因個人興趣加上工作需要,從圖書館抱回一些「職人」主題的書來讀,陸續讀了《熟手の慢工細活:高雄百工之山線&部落─食農工藝師老手藝》、《東京職人》,都讓我大開眼界。

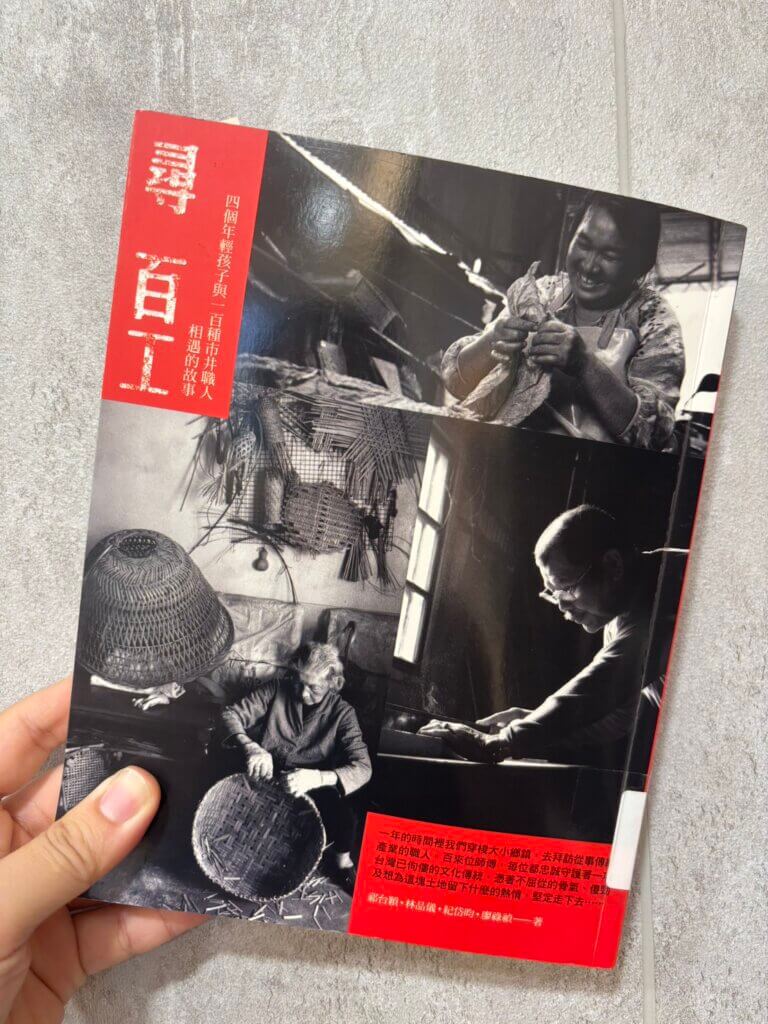

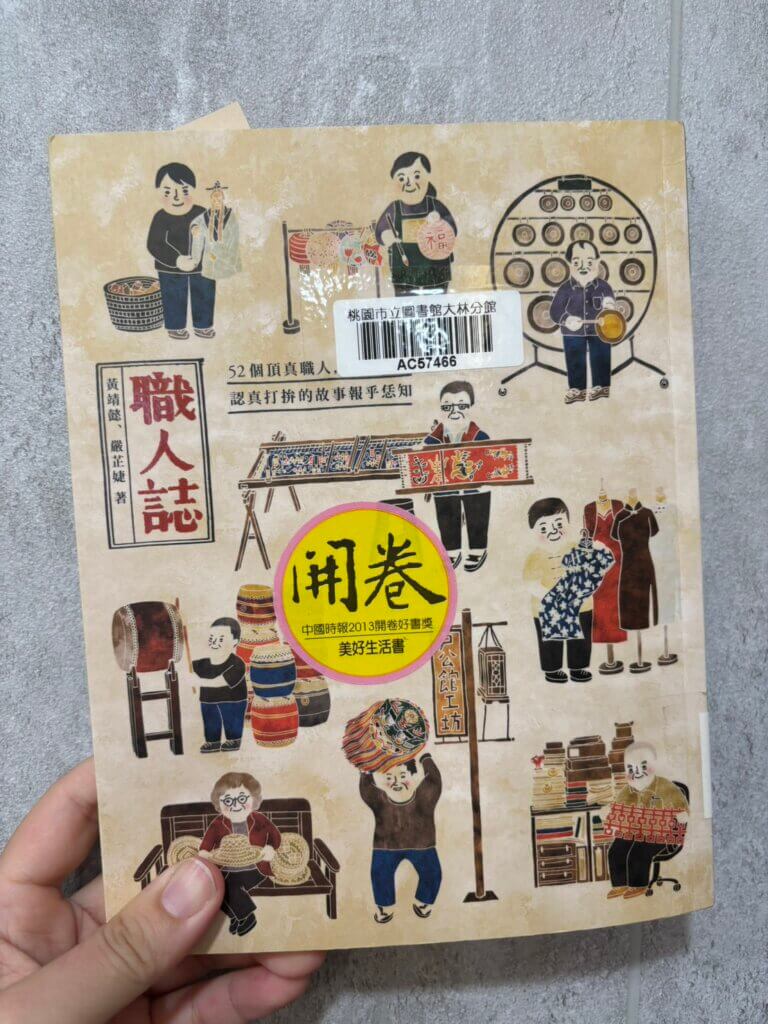

接著在翻閱《尋百工》的序的時候發現:2010年出版的《尋百工》和2013年出版的《職人誌》,作者群都是輔仁大學應用美術系的學生,前者是四位一起完成,後者則是兩個同學的合作。

無論是四位還是兩位的合作,光是想到要騎摩托車繞著台灣,一一探訪這些職人,滾燙的熱情彷彿能穿透書頁,直抵掌心。

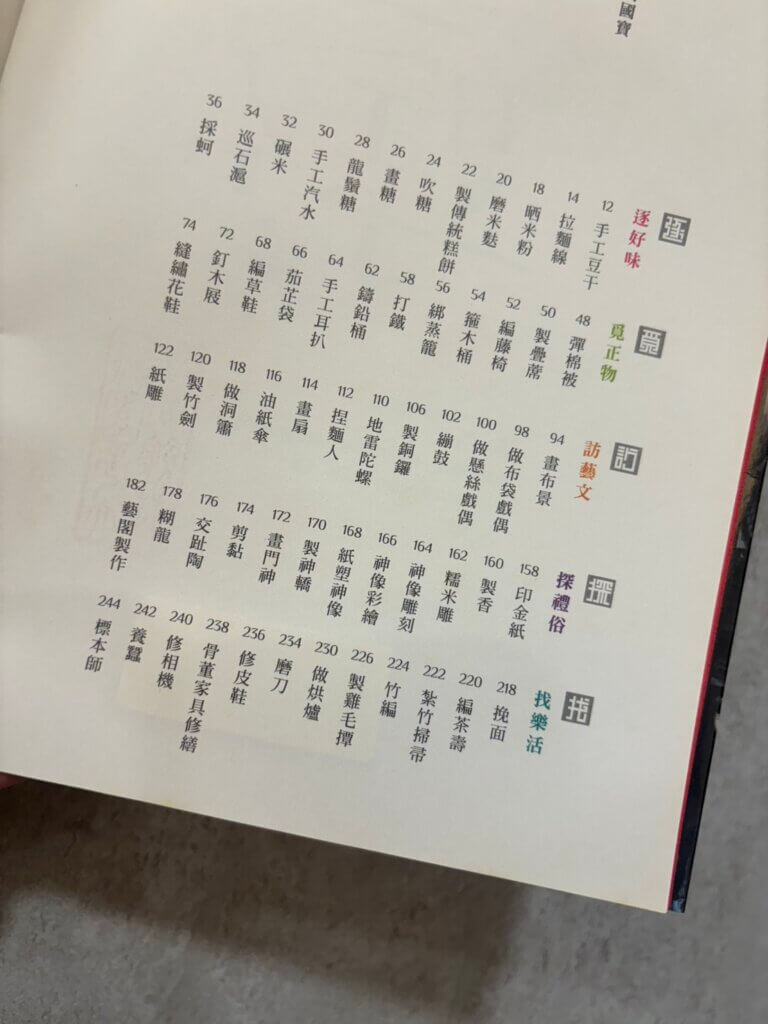

《尋百工》的副標題是「四個年輕孩子與一百種市井職人相遇的故事」,以一位職人兩面的篇幅來逐一介紹。(只有極少數例外)

將職人分成五大類介紹,喜歡這樣的分類法。

書中介紹被冠上「台版LV」的茄芷袋近年來正夯,出產於台南縣後壁鄉菁寮聚落,雖是台灣「土生土長」,命名卻與日文諧音有關,「茄芷」的日文發音指的是「大口的袋子」,後來就統稱為茄芷袋。

在初發售時的定位,就是負重耐操的塑膠袋,所以在縫線上選擇粗硬的尼龍線,袋身就硬挺不易變形。

另外「刻墓碑」這篇也非常有趣:雖然現今環保意識抬頭,選擇土葬者日趨減少,師傅還是努力打拚。

碑文的字數和寓意須符合「三老合一生」;墓碑的大小也講究吉祥,須符合丁蘭尺上雙紅的刻度為單位計算,點點滴滴都是對往生者的敬重和敬業。

《職人誌》則是以「一年五十二份精心編製的小報」的形式,呈現五十二位職人製作的場景、作品與工具,甚至還有報刊上常見的廣告,設計上十分有巧思。

書中介紹一位磚雕達人:王郭挺芳,年輕時熱愛木雕,出社會後因緣際會接觸到磚雕,從此一頭栽進去。原來磚雕適合做成茶盤,因為吸水性很好。吸水後磚頭會變色,也會變得更有味道。

此外,書中也介紹了鶯歌國寶級陶藝家許朝宗老師。邊讀這篇,邊看到老師榮獲本年度國家工藝成就獎的新聞,真是太巧了!也很恭喜許老師。