二樓是「回看所來處」、「硘仔鎮」、「穿越時空之旅」、「未來預言」四大主題常設展。今天的導覽老師是位年輕女性,從台北通勤到鶯歌來上班,講解得十分清晰有條理。

回看所來處

第一個展廳探討「十七世紀後陶瓷與台灣的關係」,先從台灣社會與經濟的面向,歸納台灣陶瓷的整體發展情形,再從民間信仰、傳統生活、傳統建築的面向,呈現陶瓷在台灣文化的重要性。(摘自導覽文字)

在一進門的左手邊,陳設這三個碗。導覽老師提醒:由左到右分別是十七世紀中葉、二十世紀初期、二十世紀中葉的產品,這三個時間點是台灣陶瓷發展的重要階段。

距今約六千年前的新石器時代,台灣就開始做陶,直到十七世紀荷蘭人、西班牙人以台灣為國際貿易駐點後,台灣走向新的歷史階段,也讓台灣的陶瓷文化有顯著變化。

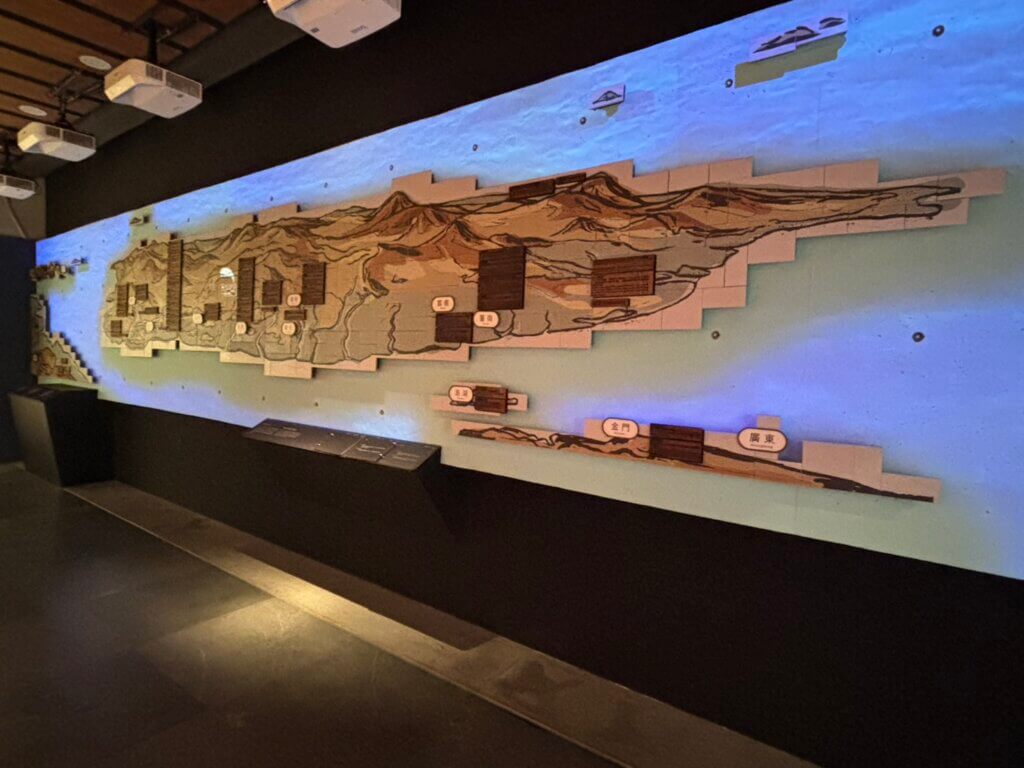

這個牆上的台灣地圖,分別標示著在不同地點,陶瓷發展的重要大事。例如西元1624年,荷蘭人在台南興建熱蘭遮城,聘請中國工匠燒製磚。

(一)陶瓷與海上貿易

十七世紀時,台灣成為國際海上貿易的重要轉運站。陶瓷是當時海上貿易的重要商品,裝載貨物的容器,以能當成穩定船艙的重物。當時開墾先民已在本土製陶,但仍持續進口中國大陸、東南亞等地區的陶瓷商品。(摘自導覽文字)

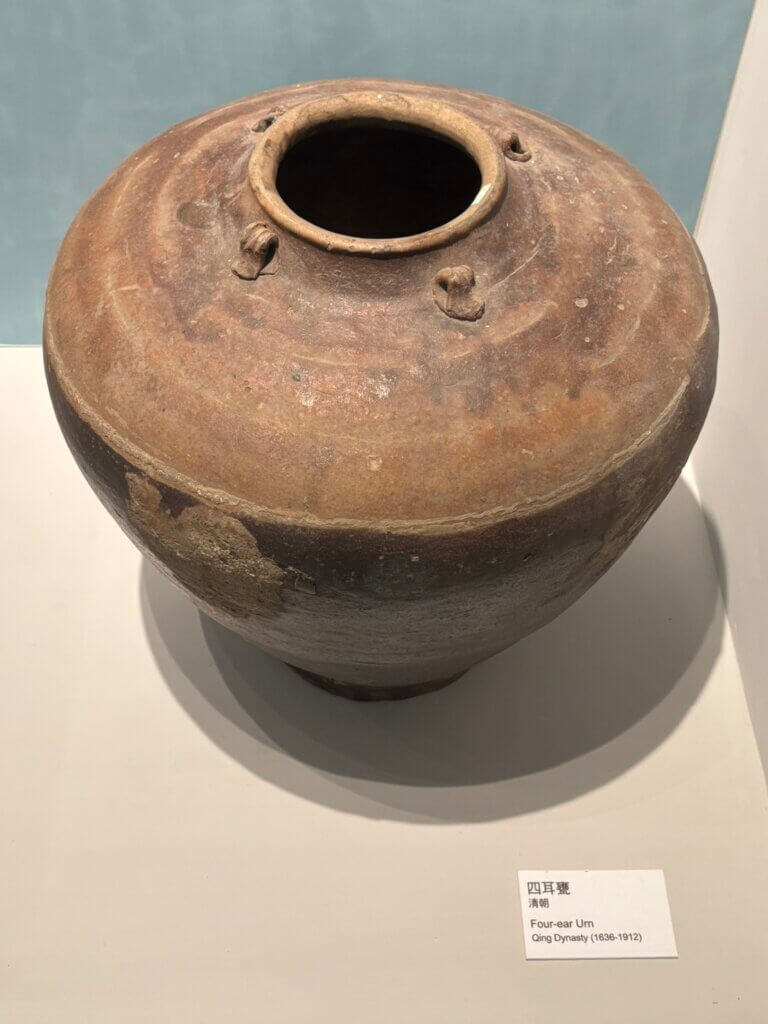

下圖這個四耳甕屬於高溫硬陶,是十七世紀前半台灣島內最具代表性的進口陶罐類型,產地可能來自閩南一帶。

(二)陶瓷與台灣開墾

台灣開始有顯著的開發活動,是十七世紀前半荷蘭東印度公司將台灣作為貿易駐點之後。荷蘭人為了興建熱蘭遮城,僱用漢人工匠在台灣燒製磚,間接引進中國製陶技術。根據連橫《台灣通史》記載,明鄭政權的陳永華有教導民眾燒製屋瓦,是中國製陶技術傳入台灣的明確記錄,此後台灣製陶轉變為以開墾移民帶來的原鄉技術為主。(摘自導覽文字)

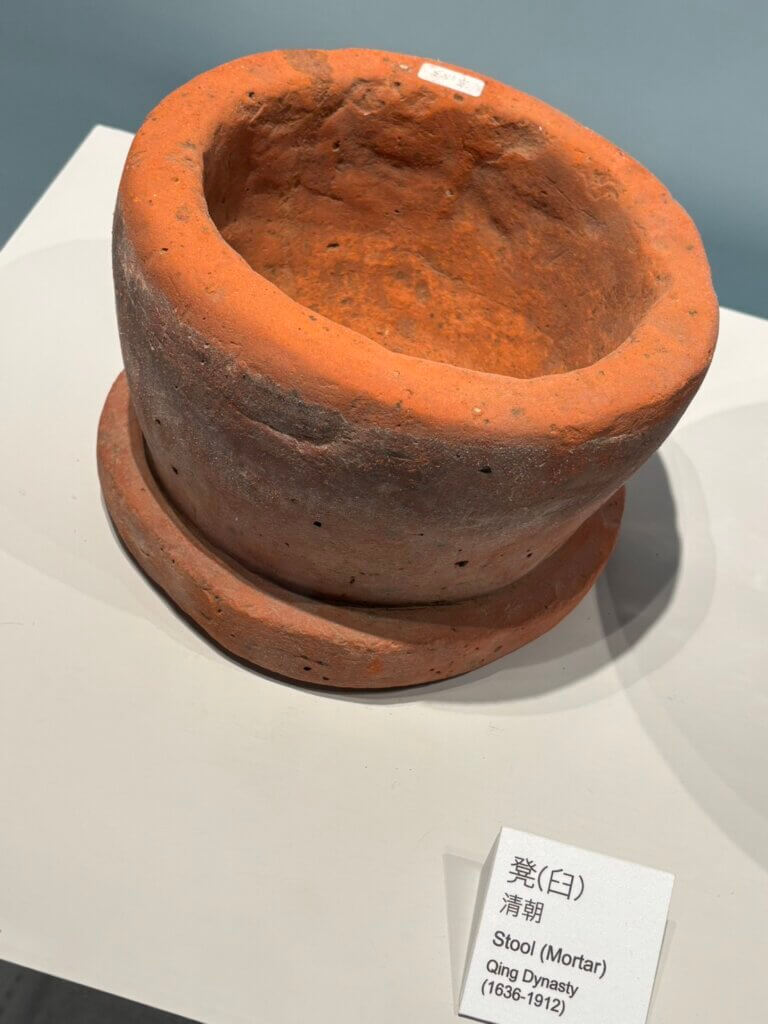

下圖這個凳/臼,導覽老師表示,這器物可坐也可研磨食材,一物兩用。常常介紹到這個器具,參與者的反應都是:「有先擦過吧?」「這樣衛生嗎?」🤣

(三)陶瓷與現代化

台灣在十九世紀末期逐步鋪設鐵路、架設電報與建置電力等硬體建設,開始現代化發展的基礎。到了二十世紀初,台灣開始發展科學、農業……等領域的現代化。這時期的台灣陶瓷不僅是日用器皿,也被用來製作成管道、便器、電器等新器物與新建材。這時期歐洲歐洲、日本等地的建築風格也被引進台灣,影響台灣特殊的街景風貌。

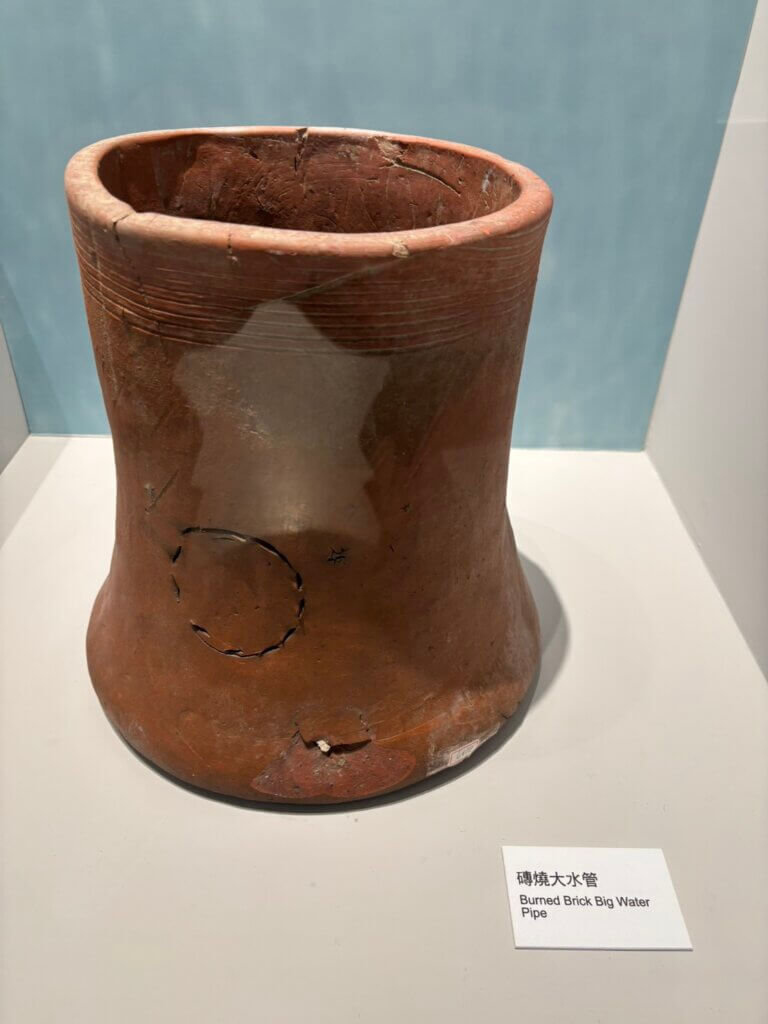

下圖是當時生產的磚燒大水管。陶管主要埋在地下、牆中作為排水支用,也可作為自來水管線。日治時期公共建設中,陶管需求量非常大,隨目的不同有多種規格。

日治時期台灣最初開發的衛浴陶瓷是這種蹲式便器。將陶土片貼在模型上擠壓,製成器身各個部分,再加以接合修整而成,全器施以透明鉛釉。

(四)陶瓷與工業經濟

台灣經濟在二十世紀前半進入工業化發展階段,從農產加工業逐漸擴展到金屬、化學等工業。陶瓷產業也在當時引進化學原料、機械設備與工業化生產方式。

台灣陶瓷業者從日本引進新式原料、電動工具和以煤炭、瓦斯為燃料的窯爐,也學習日本製作繼續與風格。

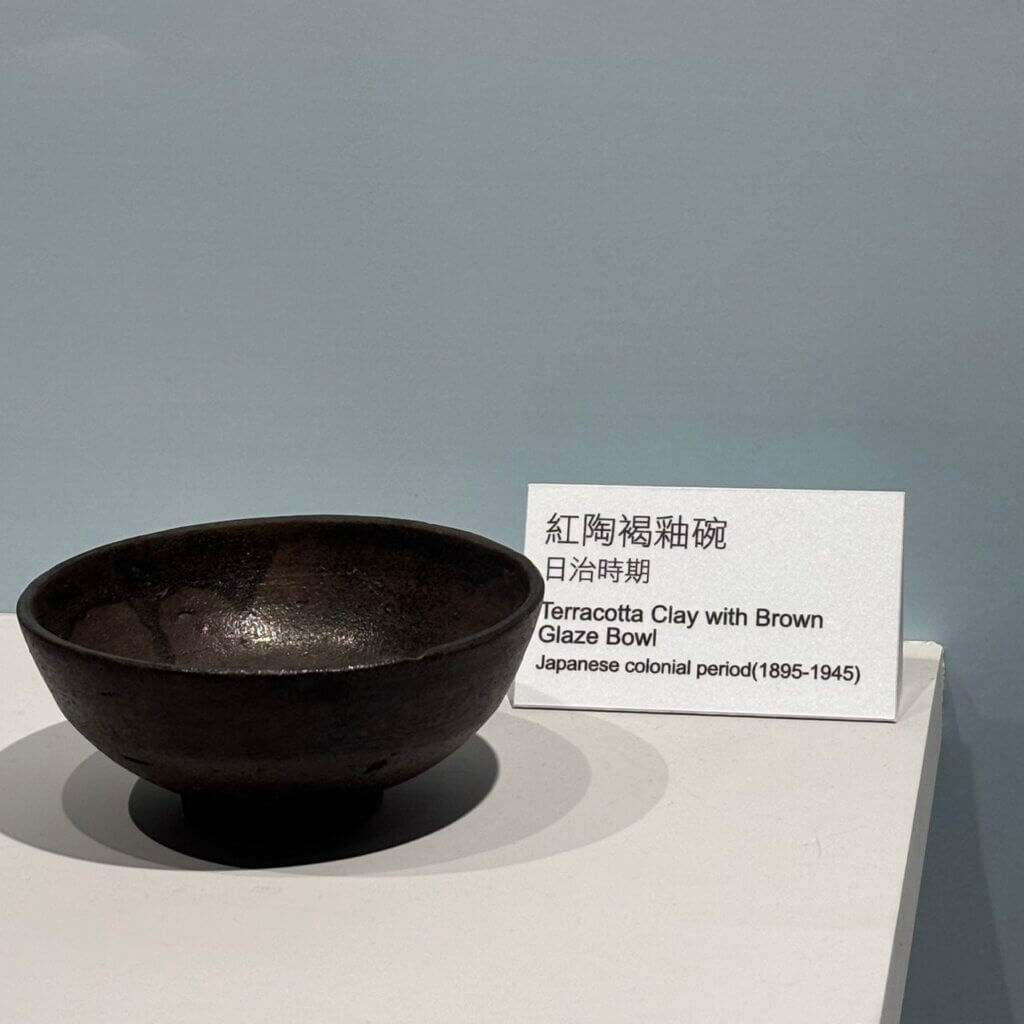

下圖的紅陶褐釉碗,製作粗糙,燒成溫度偏低,孔隙率和吸水率極高,使用一段時間後就會發出惡臭而不堪使用。(現在好難想像有陶碗會使用一陣子就發出惡臭不能再用…….)

剔花虎紋大盤是南投水里製品,不用於一般飲食,是祭祀時盛放牲禮用的「牲禮盤」。

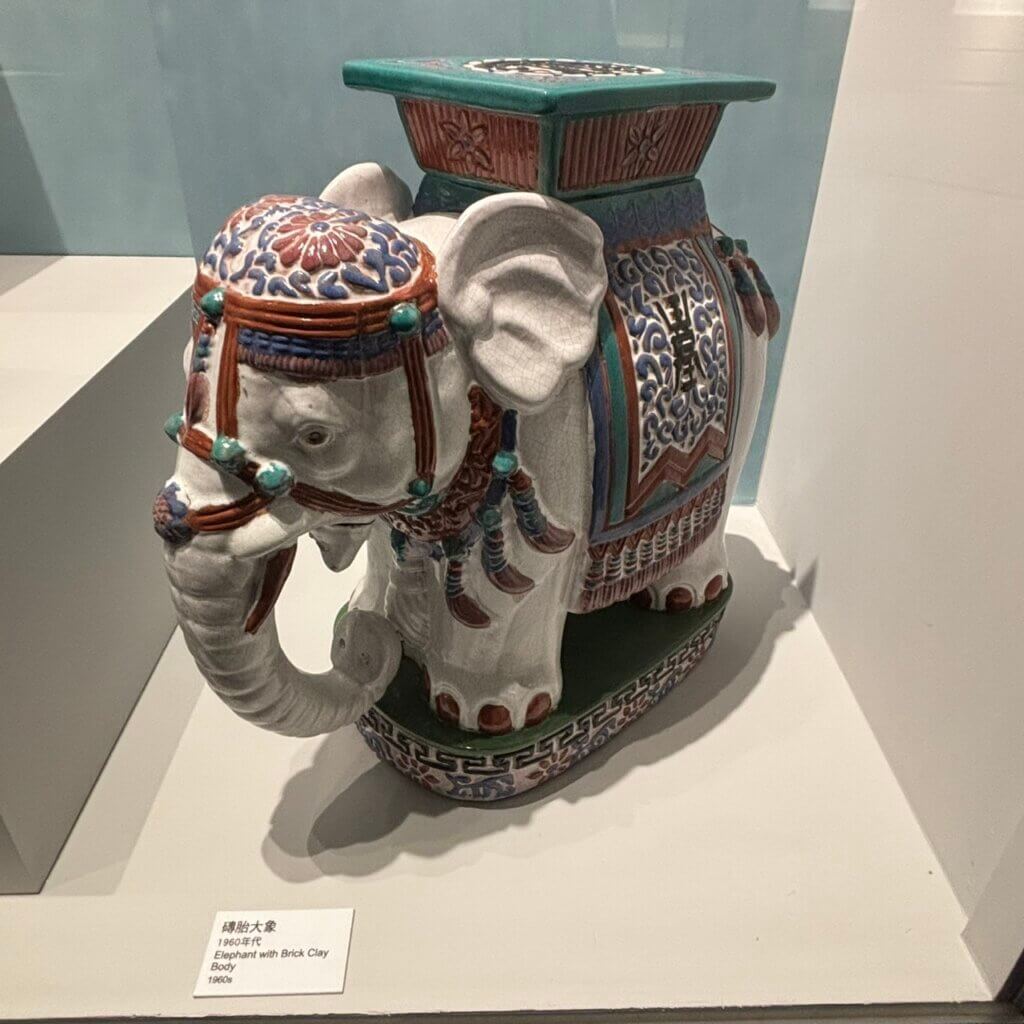

磚胎大象。作為花台使用,背上平台可以放一個花盆。這種花台在1960、1960曾大量生產,以供應在台美軍和外銷所需。

以上是十七世紀後台灣陶瓷的整體發展情形,接著再從民間信仰、傳統生活、傳統建築三個主題,呈現陶瓷在台灣文化的重要性。

(五)陶瓷與民間信仰

陶瓷在台灣民間信仰中,常被用來製作成神像與祭祀禮器,或是作為具有避邪功用的器物,擺設或裝飾在傳統建築或聚落之中。陶器製的祭祀禮器大多製作精巧,並且要符合「魯班尺」上的吉祥尺寸。尺寸通常較小,用於小廟或家庭中供奉。

(六)陶瓷與傳統生活

這一區展示了以陶瓷製成的廚具、寢具,和日常生活接近,看得也是興味盎然。

下圖是儲物容器(阿嬤家會出現的東西):最大的是缸,多用來存米和水(地上後排);中等的是甕,多用來儲存酒或醃漬食物(地上前排);玻璃櫃裡的是罐,通常裝鹽、油等日用品。

菜櫥底下的陶瓷櫥腳墊,凹槽中注水可以防蟲蟻。(先人的智慧啊!)

牆上陳列的各色盤子,也讓人看得津津有味。導覽老師也特別指出幾個:右下角上繪蝦子的橢圓盤子,蝦因為「腹足」而有「富足」之意;中間有盤子上繪富士山和椰子樹,可能是被日本技師影響。

三種陶瓷製枕頭,中間鏤空可以放錢和頭髮。

(七)陶瓷與傳統建築

台灣傳統建築常以不同尺寸和形狀的磚,搭配不同堆砌工法形成各樣型態,因此磚兼具實用性和美觀。

傳統建築中使用的磚分為「青磚」與「紅磚」,皆由黏土燒製而成。其中青磚是燒製時經過還原反應,讓表面呈現青灰色,防水性與耐用性比紅磚好,但紅磚製作較容易、成本較低,也是福建移民原鄉的傳統建材,所以台灣傳統建築大多使用紅磚。

這個窗花是四瓣柿子,隱含著「事事如意」之意。(永遠玩不膩的諧音梗!)

交趾陶是由華南傳入臺灣的一種特殊製陶技術,常用於燒製神像。

這座天官賜福的神像,下巴和兩腮的鬚毛栩栩如生,讓人忍不住駐足細看(劃錯重點)

磚雕是台灣傳統建築常見的裝飾方式。在土胚上雕刻圖案再燒製的方式稱為「窯前雕」,在磚的成品上雕刻則稱為「窯後雕」。您可以分辨,下面哪一個是窯前雕,哪一個是窯後雕嗎?😊

馬約利卡磁磚(花磚):約在二十世紀初期從日本引進台灣,圖樣有仿歐式日然花草、日式山水田園、中式傳統吉祥符號等等。製作工法上以壓模成形,手工繪製上釉,再低溫窯燒而成。

光是201展間「回首所來處」就讓人駐足許久,接下來就前往第二個展間吧!