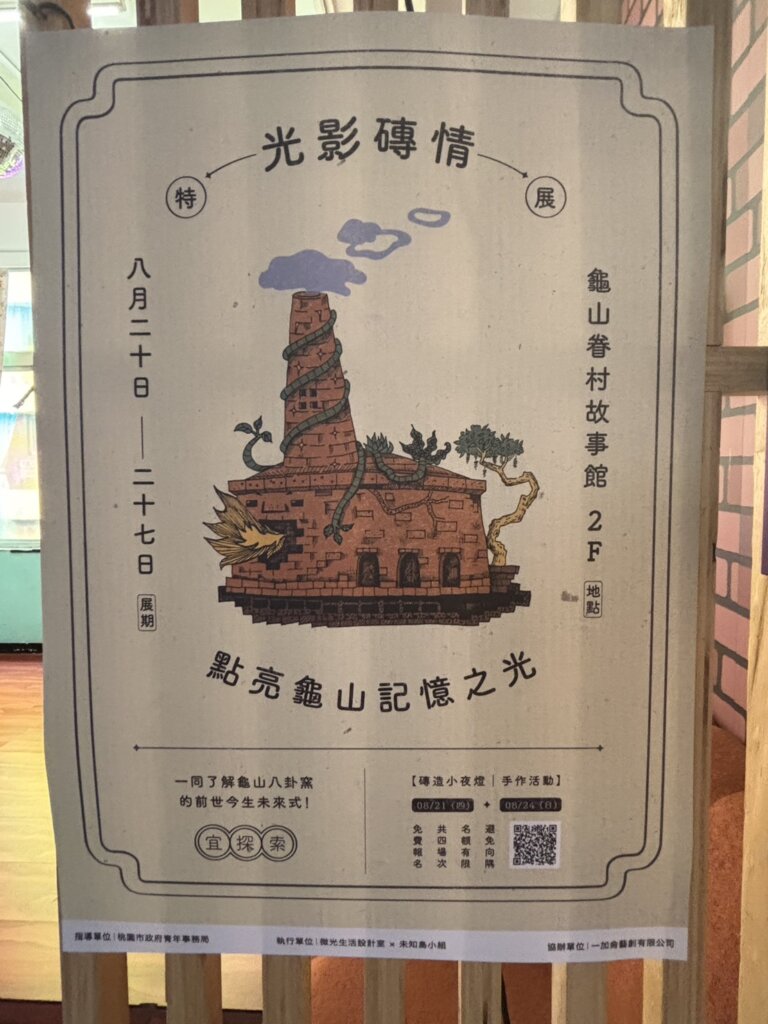

第二次來龜山眷村故事館,主要是為了微光生活設計室主辦的「光影磚情 ◈ 點亮龜山記憶之光 特展」。

關於龜山眷村故事館的介紹:位於龜山區光峰路千禧社區旁,早期為龜山區陸光三村自治會辦公室,是眷村活動集會的重要場所,是在地居民共同保存成為情感交流的好所在。桃園市政府文化局為保存眷村文化資產精神,2004年登錄歷史建築,定名為「龜山眷村故事館」,成為陸光三村改建後唯一保留的老眷村建築。

面對大門右手邊四個白色為底的裝飾品,據工作人員熱心說明,是來自鄰近龜山國中學生的作品。

登上二樓右手邊,就是這次的特展。

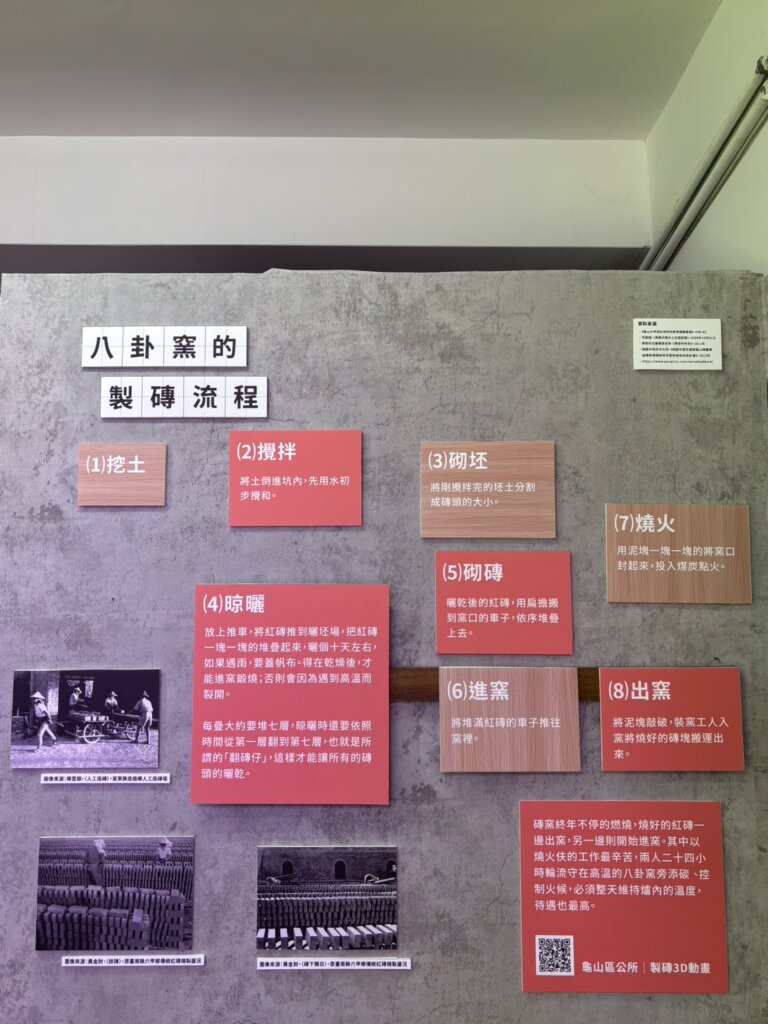

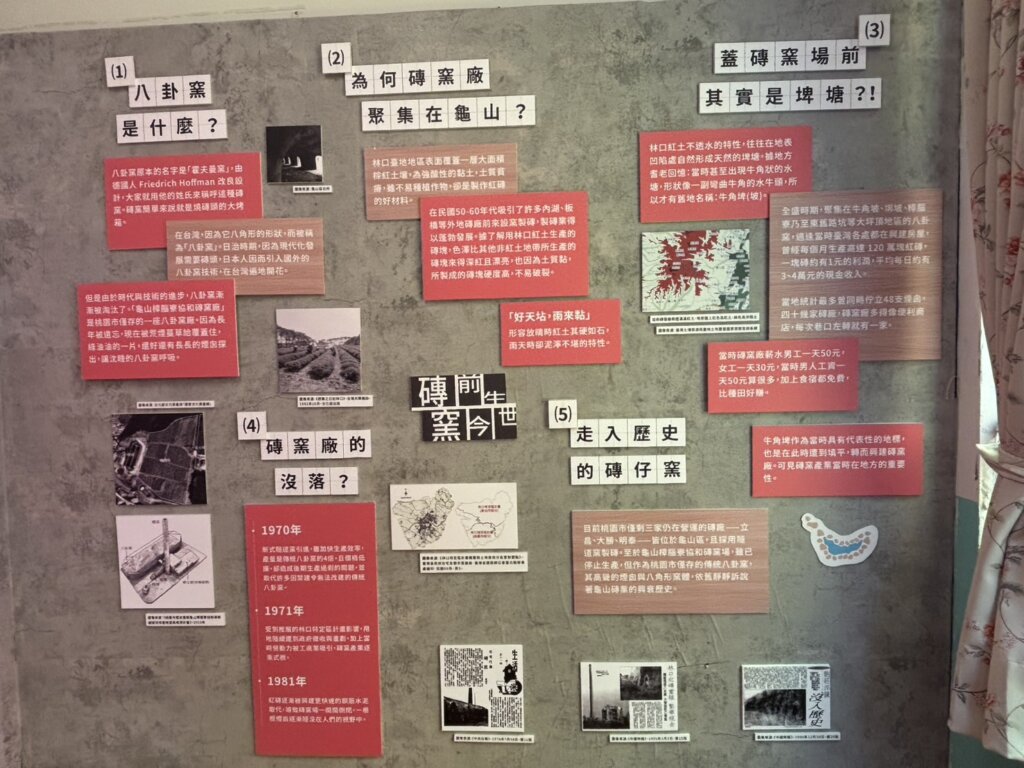

鶯歌距離龜山不遠,原來龜山也有八卦窯。這次的特展「龜山樟腦寮協和磚窯場」,是桃園市現存唯一完整保存的八卦窯。

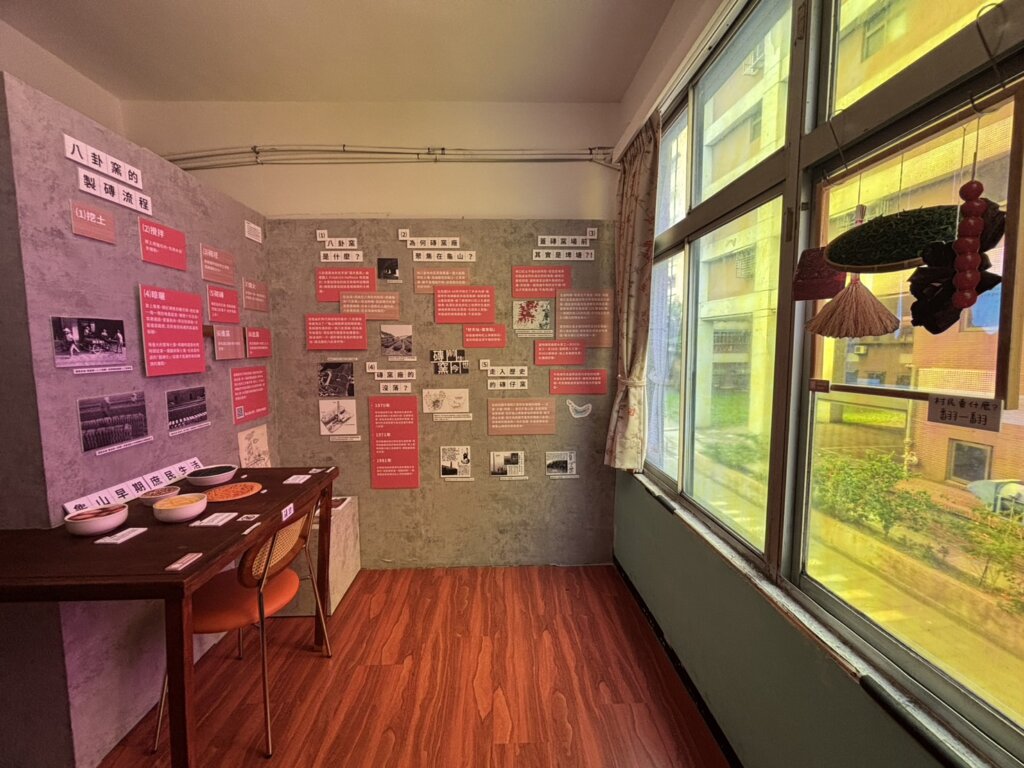

展間不大,但佈置得頗有巧思

利用兩面牆做展示

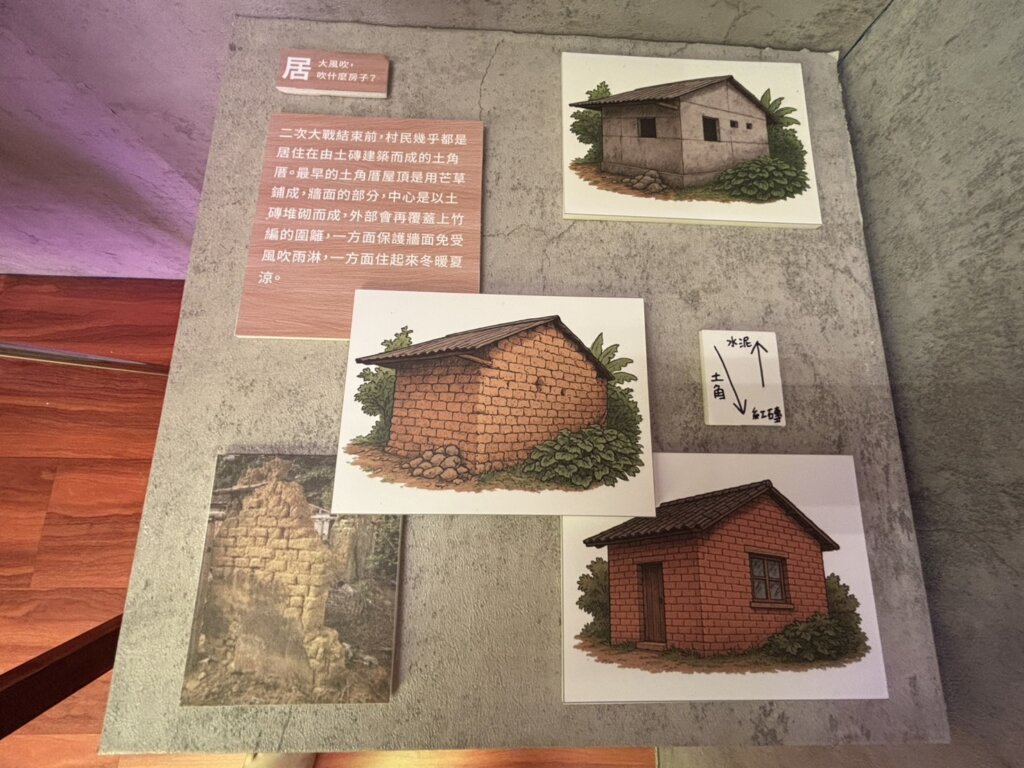

居住方面,二戰結束後,從土角厝、紅磚到水泥。

連橫《台灣通史》中記載:「鄭氏之時,諮議參軍陳永華使教民燒瓦」

明清以來,台灣因為官舍、寺院、教堂等公共建築的需要而燒製磚瓦,因為民居磚瓦的需求量也逐漸增加。

由於磚瓦屬於初級桃葉,入行門檻不高,創業容易,在運送過程中容易破損,不利於從遠地輸入,因為台灣幾乎每個大城市的外圍城鄉都有瓦窯的建立。

鶯歌以前有尖山黑土、煤礦和便利的交通,成就陶瓷產業。四零年代流傳的諺語是「 第一好賺是賣冰,第二好賺是開硘仔間 ( 陶瓷廠 ),第三好賺才去做醫生」、「土攪水是好賺親像鬼」。

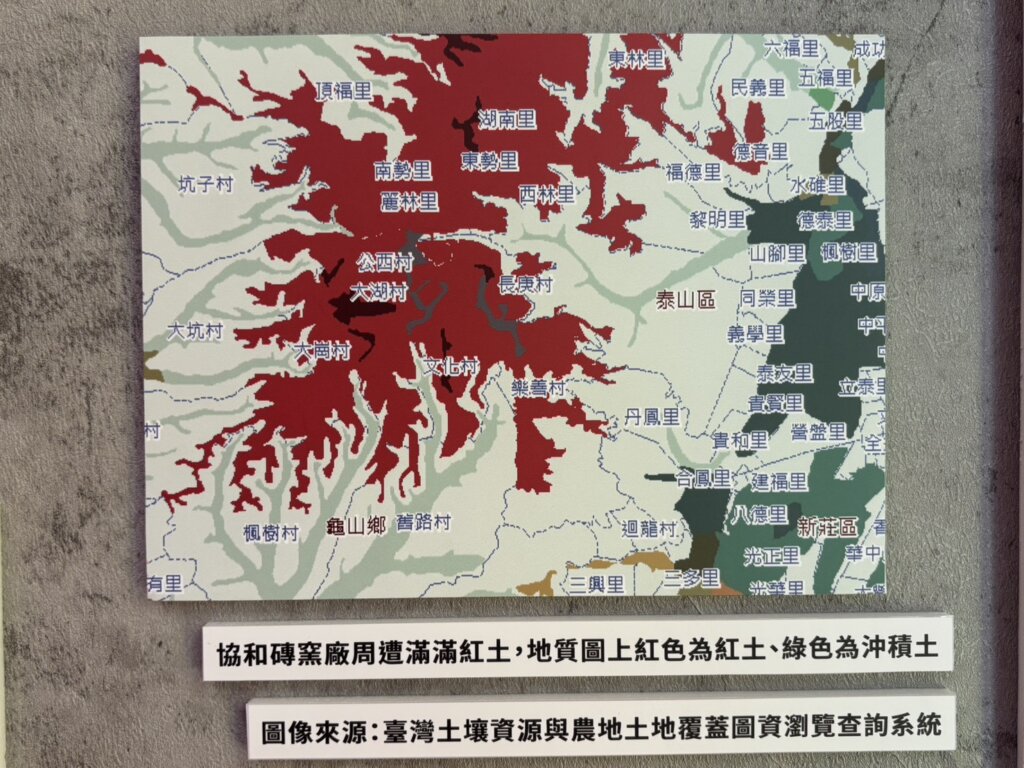

龜山這邊則是特性完全不同的紅土,十分有意思。

紅土分佈示意圖

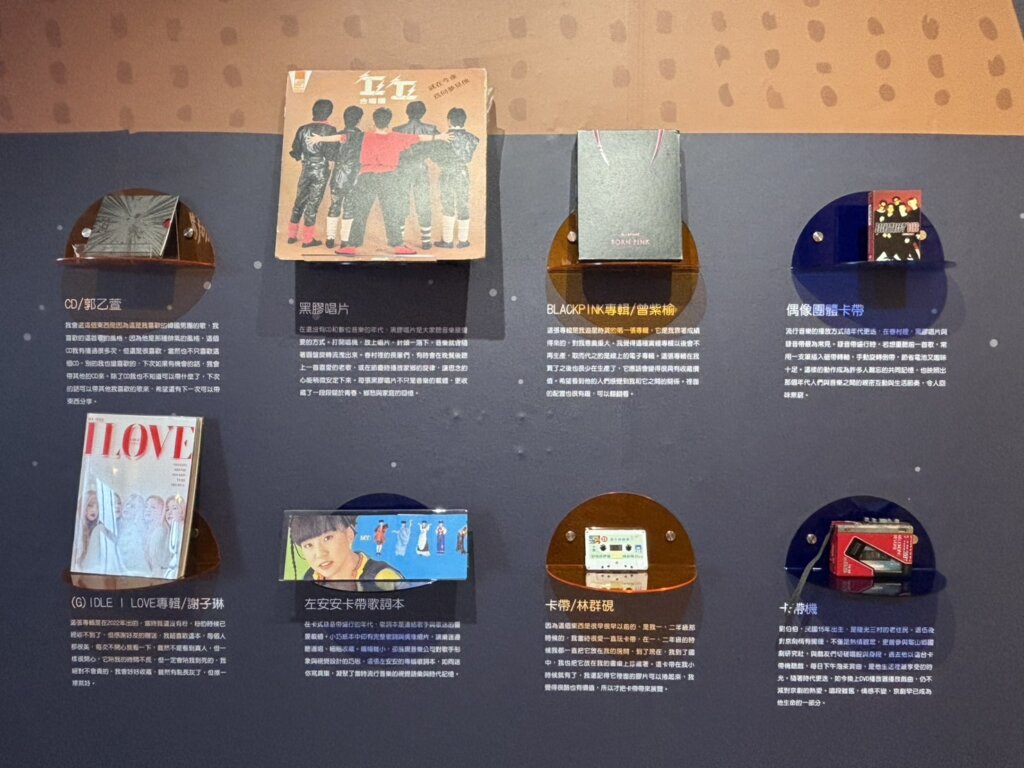

二樓的空間有另一個有趣的展:故事館和龜山國中合作,請國中生分享自己生活中有意義的物件,和故事館中的老物件一起展出。

和音樂相關的擺設。

日常用品的擺設。左上角的茄芷袋很好用,我也有一個 🤣

回到磚窯業,1960年代隨著時代的遷移,石棉瓦取代許多陶瓦的市場,水泥建築出現之後,更是不再用紅瓦,瓦窯的市場萎縮,瓦窯業者勢必轉型。以鶯歌而言,幾乎毫無例外轉向陶瓷業發展,也開始產業的轉變。

龜山眷村故事館的一樓,也有展出許多眷村的文物,值得細細觀看。感謝櫃檯的志工人員和工作人員,十分有服務熱忱,有問必答,是十分愉快的參觀體驗。