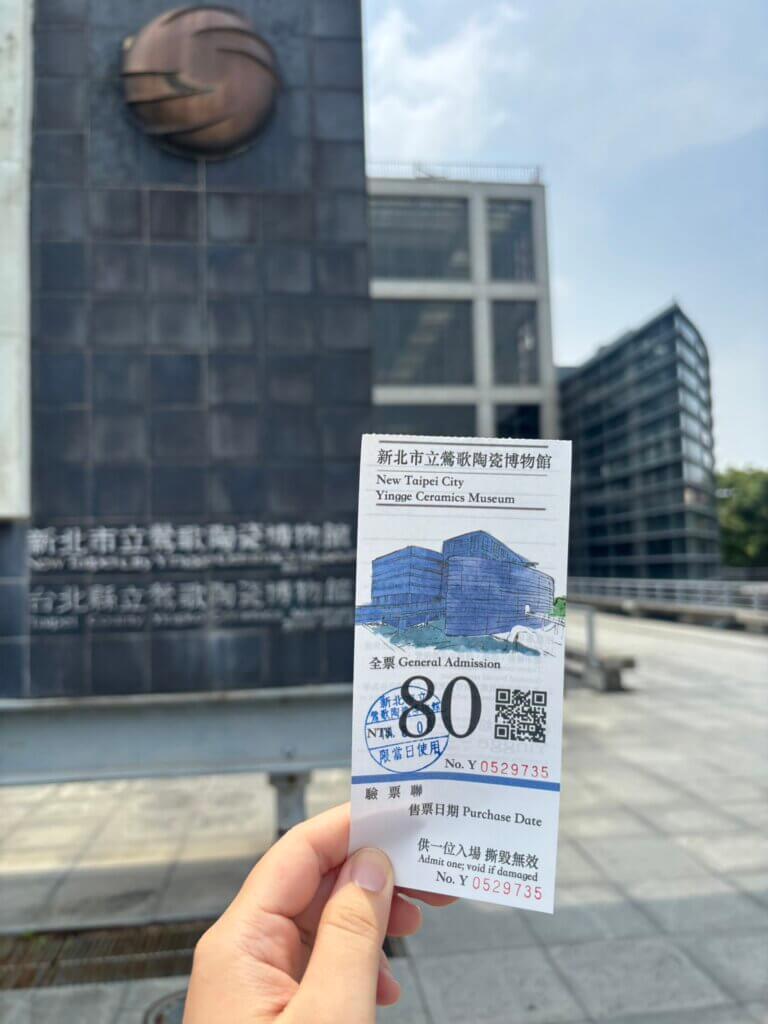

在八月來到鶯歌陶瓷博物館參觀。這裡的交通十分方便,可以搭火車(下車後步行約十分鐘)、公車、客運、自己開車……也有導覽服務,只要先在官網上看好時間,現場登記就可以囉!

陶博館的二樓是常設展,三樓是約半年會換一次的特展,都十分值得一看。今天先來聽特展的導覽。

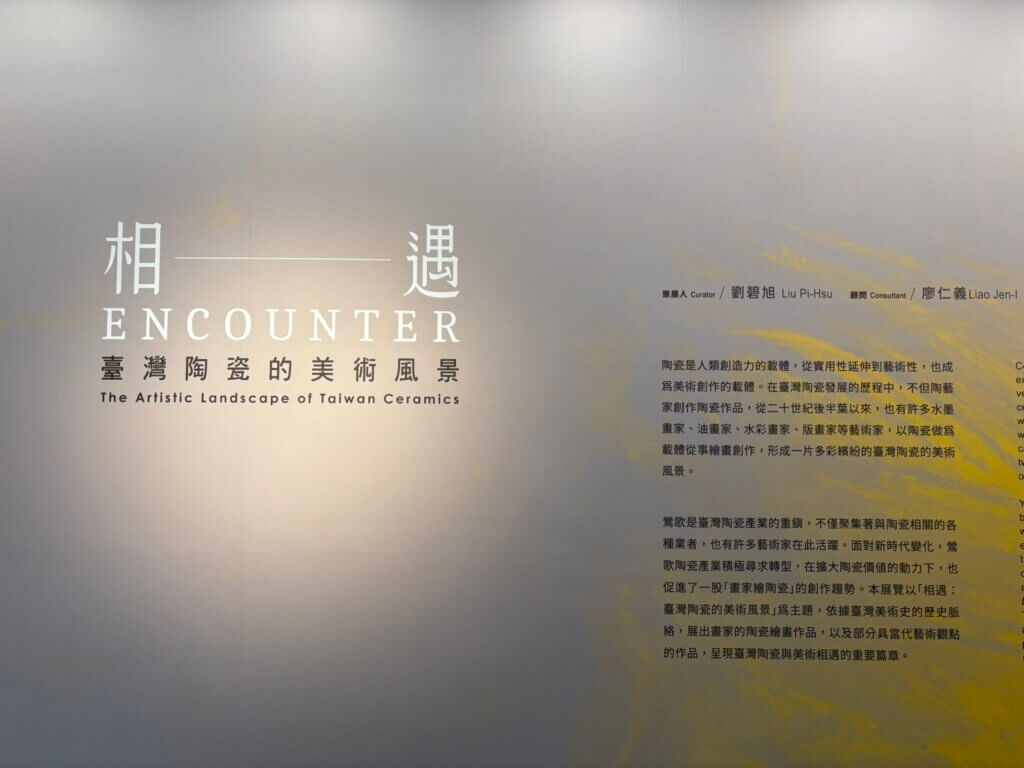

這次的特展主題是「相遇:台灣陶瓷的美術風景」,光是名稱就耐人尋味。

今天的導覽老師,恰好是去年在產地開放日聽過他導覽的文達老師,十分有緣。聽老師分享,每天從泰山坐公車來陶博館當導覽志工,超過二十年仍堅持不輟,真是令人敬佩!大家若去陶博館聽導覽,也可以和文達老師好好請教喔!

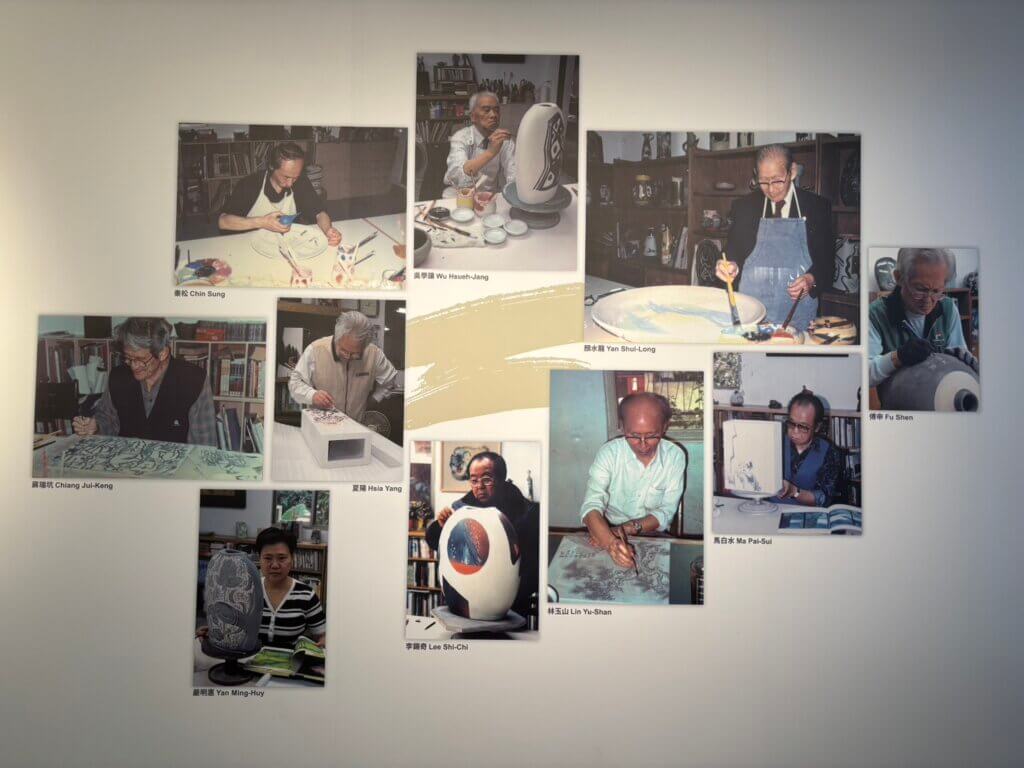

老師首先說明,構圖、顏料和燒製這三個因素,都會讓平面作畫和在陶瓷上作畫大大不同,沒有想像中直觀,願意挑戰在陶瓷上作畫的藝術家,都十分有勇氣。

另外,所謂的「相遇」,是指工藝和美術的相遇、畫家和陶瓷的相遇、寫實和抽象的相遇、傳統與現代的相遇、中國水墨風格和西洋繪畫的相遇這五大議題。

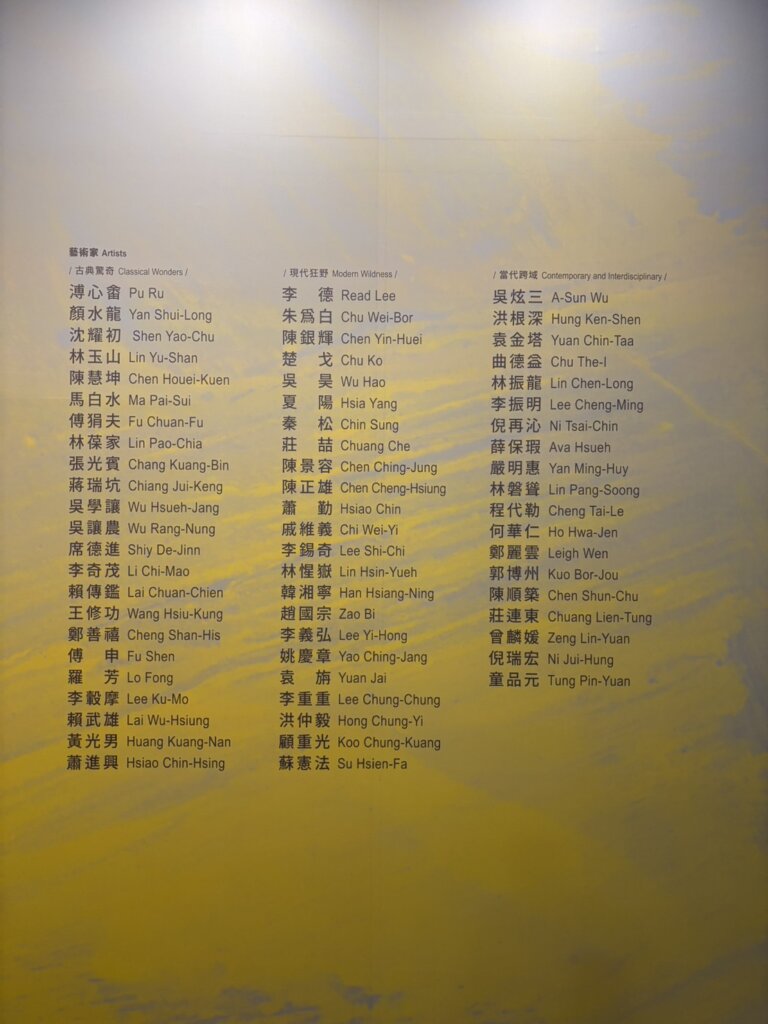

展區分成古典驚奇、現代狂野和當代跨域以及最後的體驗區,以下是所有參與藝術家的名單。

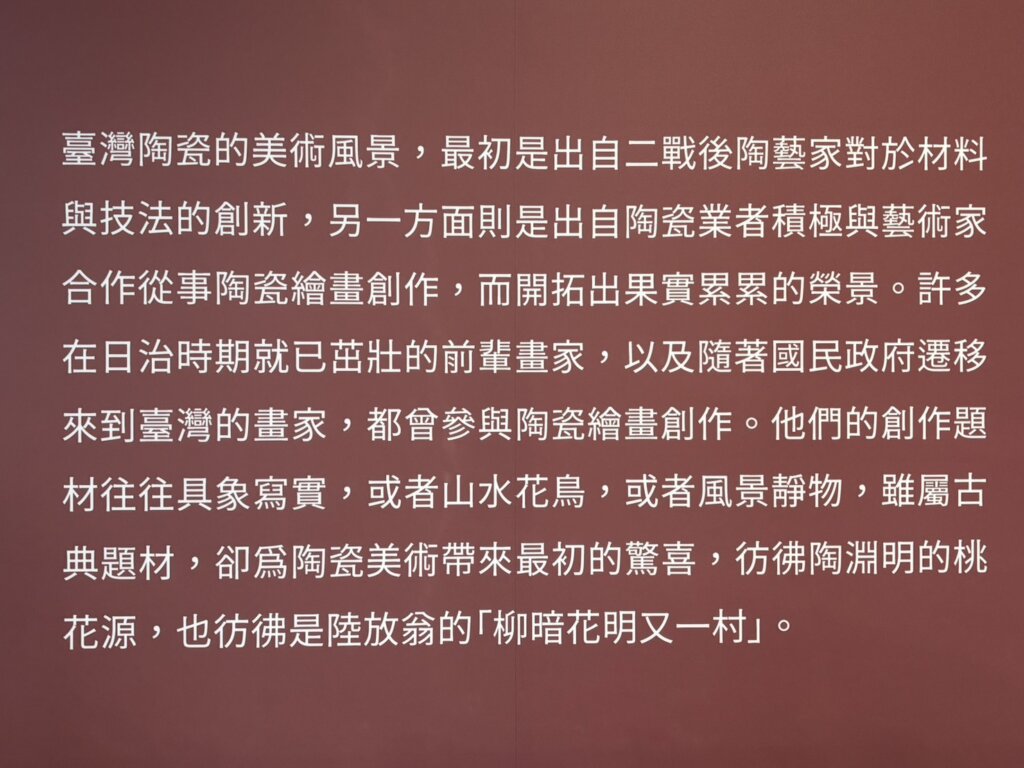

一、古典驚奇:柳暗花明又一村

在第一區「古典驚奇」,老師特別介林葆家先生的作品,名為「萬紫千紅」。

林(1915-1991)被譽為「台灣現代陶藝之父」,本是學醫,後來到京都學陶藝,對釉藥十分有研究。

根據維基百科:1966~1974年遷居鶯歌,協助改進製陶技術。提供知識與實務心得給業界,台灣陶瓷工業同業公會聘為顧問。1969 年起於《窯業月刊》雜誌專欄撰寫「陶瓷器初級講座」4年共專文45篇。並受聘 擔任教育廳、陶瓷公會 1969 年在鶯歌為業者開辦的「陶瓷工業訓練班」,講授陶瓷知識和技術。

顏水龍先生的作品:向日葵花盤。

顏水龍是臺灣邁向現代工藝及近代美術設計的奠基者與推動者,也是研究、描繪台灣原住民文化的先驅者。

顏水龍先生的向日葵作品,也和台中有名的伴手禮「太陽餅」有段故事:

民國54年臺中自由路上的太陽堂聘請顏水龍先生,創作「向日葵(太陽花)壁畫」,以呼應「太陽」店名,馬賽克鑲嵌壁畫特別醒目,堪稱鎮店之寶,連同太陽堂的商標及產品包裝皆出自顏水龍之手。在戒嚴年代,卻因此惹來警備總部等情治單位關切,認為「太陽堂」、「太陽花」,讓人聯想到《東方紅》歌詞裡寫的「東方紅,太陽升,中國出了個毛澤東」,根本就是為匪宣傳,餅鋪屢遭盤查,不得不自行用木板封閉25年之久,直至民國78年解嚴後,太陽花壁畫才得以重見天日。

下面這幅公雞,是顏水龍先生超過九十歲的作品

同場有另一位藝術家,在大花瓶上也畫了公雞,可以對照兩者表現手法的不同

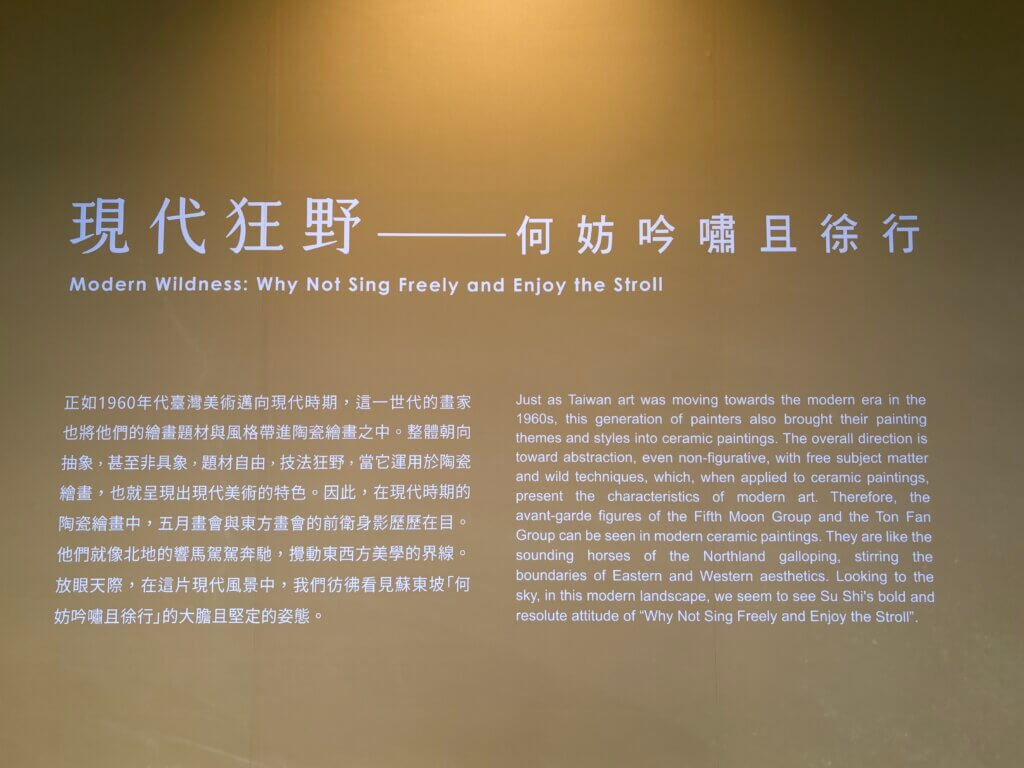

二、現代狂野:何妨吟嘯且徐行

在第二個展間,陳景容先生的「高山婦人」,十分吸引我的眼光。

他是「五月畫會」的成立者之一,師大美術系畢業後前往日本深造,是台灣第一位壁畫碩士,同時專精於素描、瓷畫、油畫、銅版畫、石版畫和馬賽克鑲嵌畫,被認為是台灣創作最多元的畫家之一。

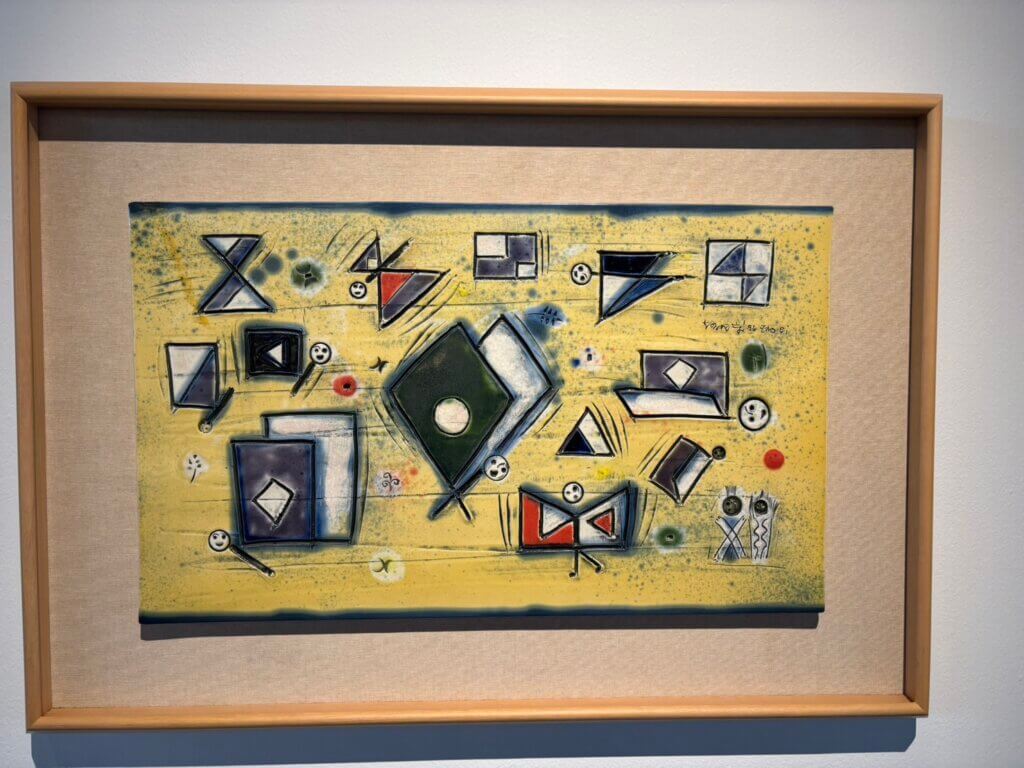

趙國宗先生的「蝴蝶舞瓷版」也十分有意思。1990年後在藝術創作上以陶瓷繪畫為主,內容多半表現民俗童趣世界,素有「童趣畫家」之稱。

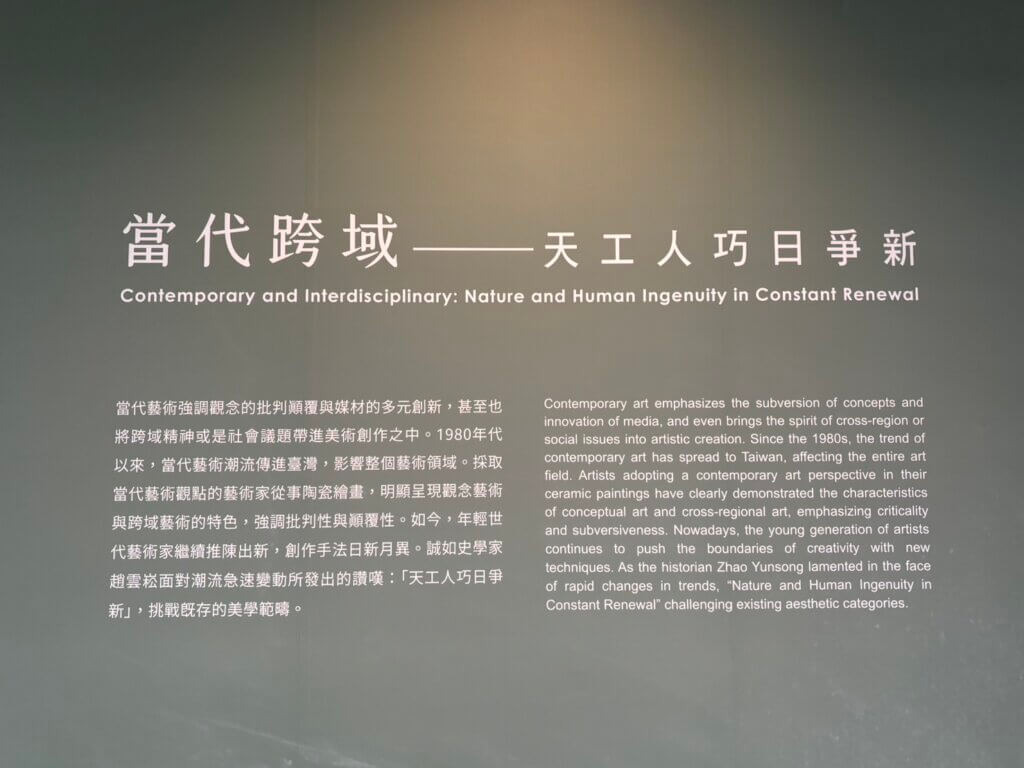

三、當代跨域:天公人巧日爭新

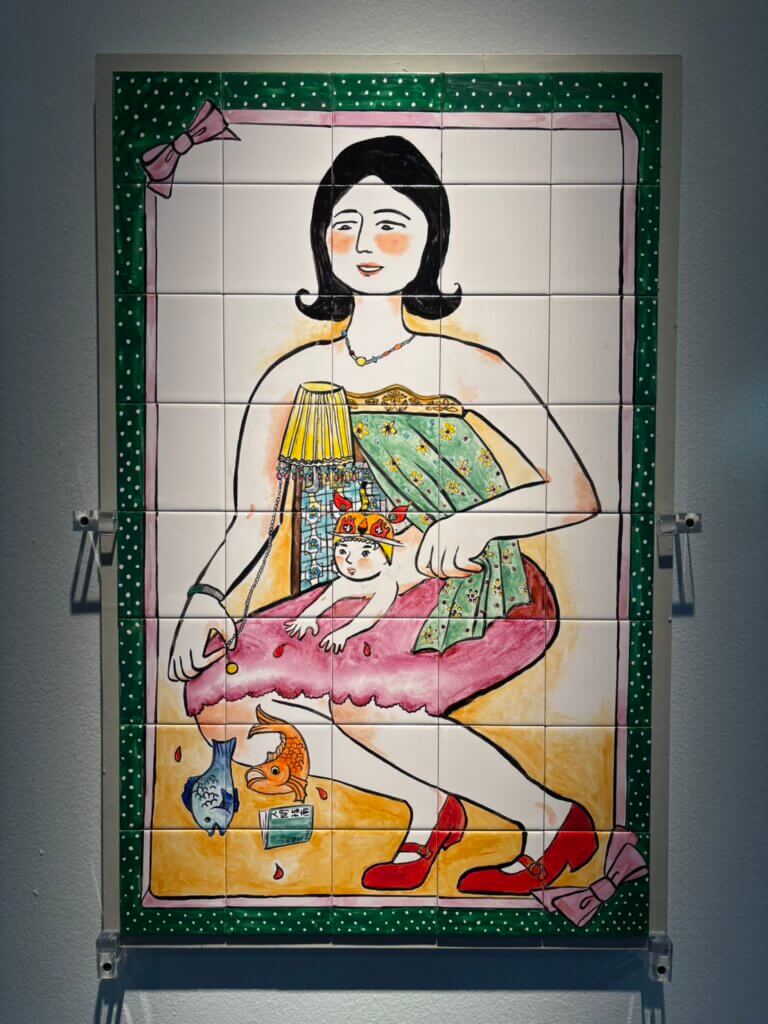

倪瑞宏的作品:砲火鍋系列-土星少女與她的狗。

認識這位藝術家,是從一本韓國小說《女大當家》開始,很喜歡她繪製的台版封面:冷靜霸氣,一臉自信的年輕女生坐在太師椅上,腳邊還有兩隻貓,形成奇妙的反差感。女主角「一人出版社老闆」,雇用自己的爸媽當員工,一家五口(三人兩貓)的奇妙故事。

倪瑞宏作品:娃娃屋。當下看展時沒想太多,後來聽podcast,策展人說創作者表示:她自己就是小孩的娃娃屋。

以「仙女」自居的倪瑞宏,出版過《仙女日常奇緣》,十分值得一讀。

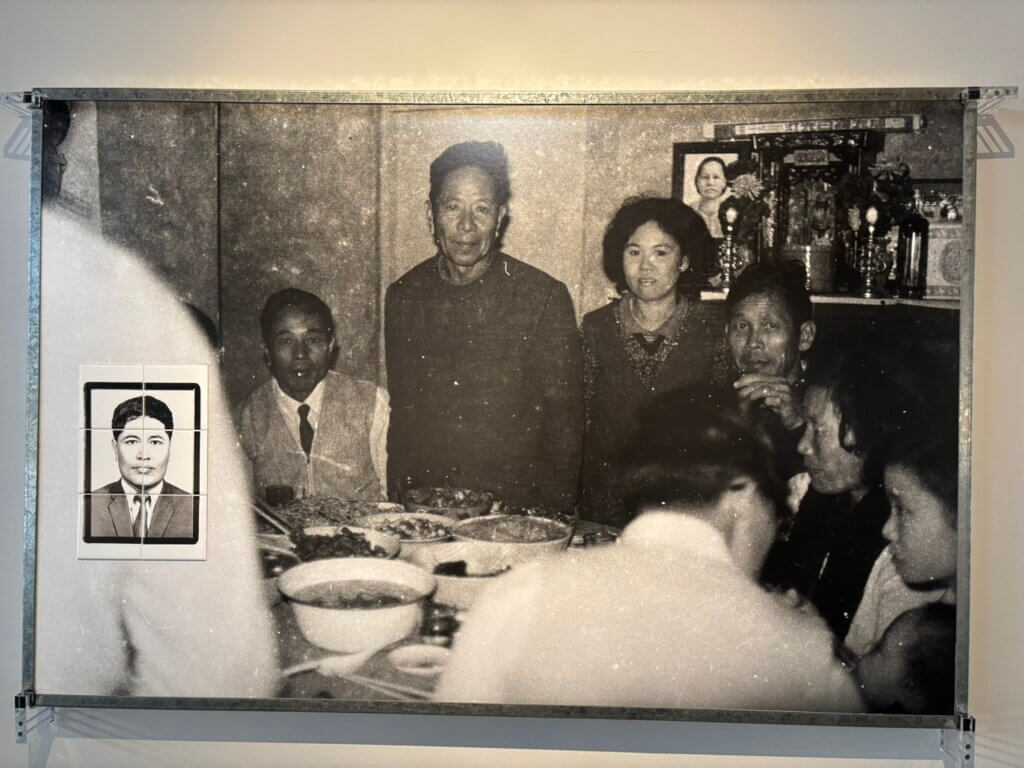

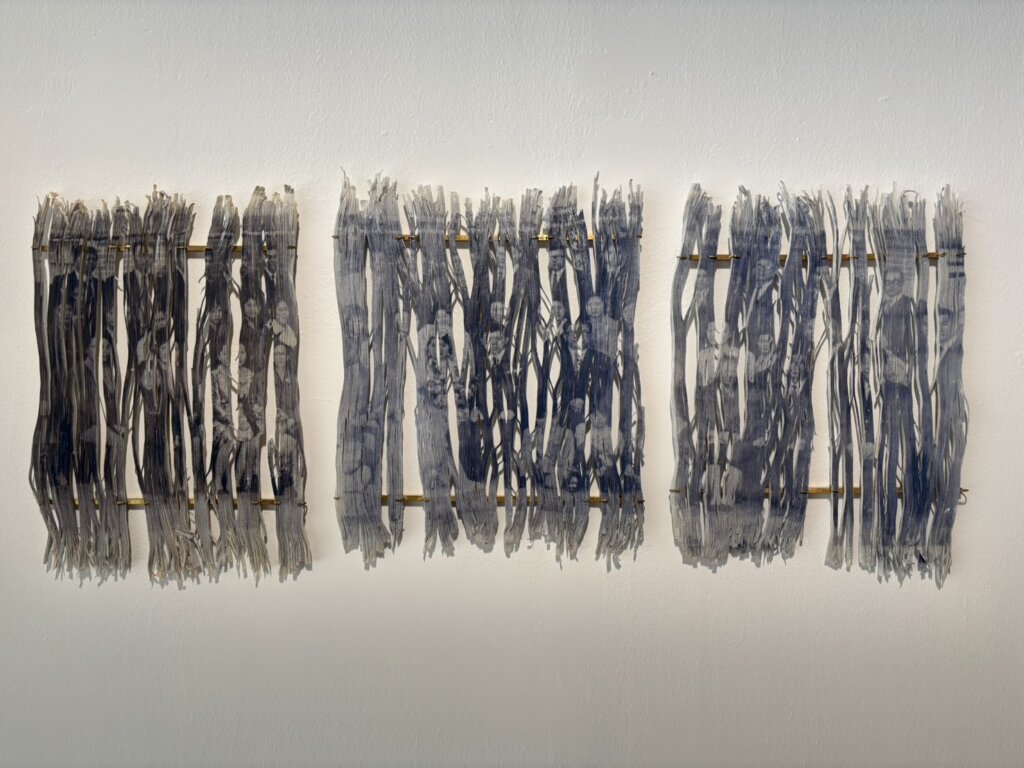

陳順築先生的作品:四季遊蹤–大團圓,是個人經驗色彩強烈的家族長河爬梳創作。

第四間展間的介紹影片中,提到「四季遊蹤–大團圓」旁邊掛的是童品元先生的作品,童先生有表示欣賞陳順築先生的作品,兩位的作品也剛好位置相鄰。

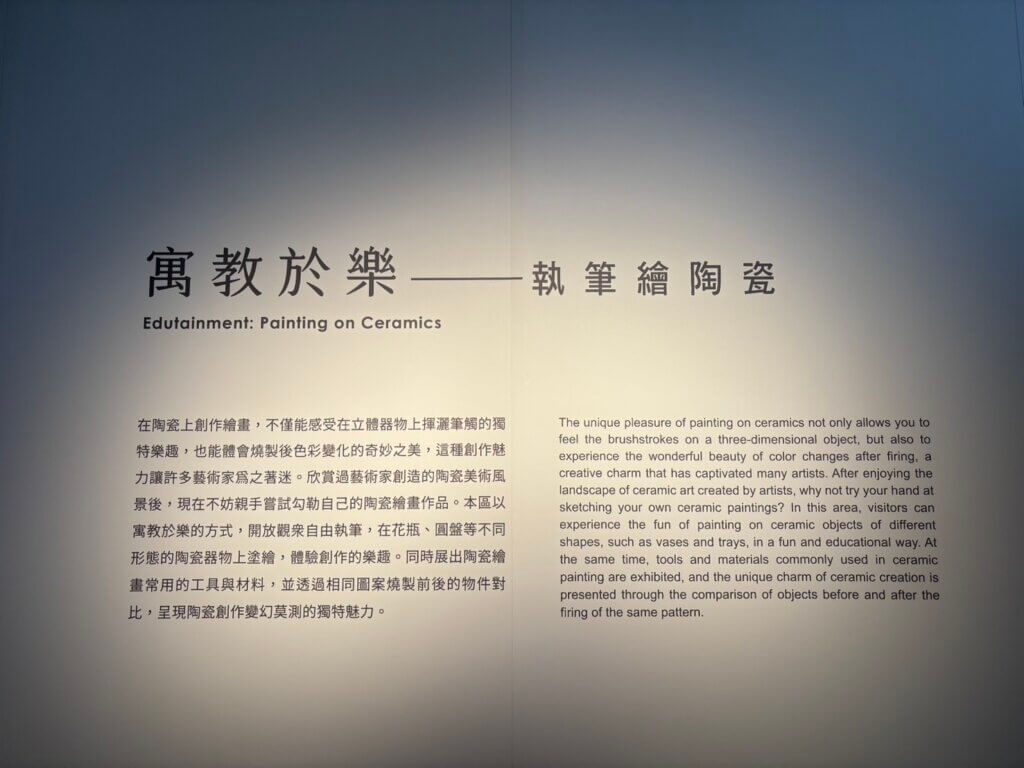

四、寓教於樂:執筆繪陶瓷

參觀完前面三區後,最後一區以寓教於樂的方式,開放給參觀者執筆,在花瓶、圓盤等不同形態的陶瓷器物上任意塗撒的自由。

展出陶瓷繪畫常用的工具與材料

無數藝術家投注生命,方能結晶出這些人間瑰寶

1970年代,鶯歌在地的市拿陶藝公司推動藝術陶瓷的生產,助長了創作風氣。

市拿陶藝在1972年由許自然先生創立,初期主要燒製仿古陶瓷。在創業之始,將天然瓦斯管線引入鶯歌,改善先前燃煤四角窯對環境的影響,並提升陶瓷產品燒製品質,營運期間更孕育許多傑出的陶瓷彩繪師。

工筆畫是青花瓷美感精髓,市拿堅持古法,成為鶯歌第一家仿古陶瓷。儘管過去曾被同業視為呆板守舊的異類,第三代傳人許文婷表示:「但或許就是這樣的守舊,才能把文化完整留存下來」,這樣的堅持也有耀眼成績,過去總統府接見國賓,包括美國前總統雷根、布希、新加坡前總理李光耀等,市拿陶藝品都是贈禮。

值得一提的是,許自然先生原本從事工業陶瓷的砂輪生產,全臺第一片砂輪即是由他經過1226次的研發試做之後而成功。

礙於篇幅,三個展區都只挑了其中兩項藝術品做粗略介紹。如果願意留點時間細細品味,一個下午可能不太夠用呢!逛累了可以到b1的甘樂食堂/甘樂茶事享用美食,再到資料中心補充展覽的相關知識,有吃有喝有玩有滿滿知識和美的饗宴!

推薦大家來鶯歌陶瓷博物館看這次的特展,感受陶瓷和與美術的相遇之美。

另外,陶博館的podcast有做這次特展的四集節目(目前上架了兩集),第一集是訪談廖仁義老師(策展顧問)和劉碧旭(策展人)。身為藝術/陶瓷門外漢的我,也聽得津津有味,聽完覺得應該再去看一次特展!精彩的podcast也推薦給大家~