陸續造訪陶博館幾次,深感這裡蘊藏著數不盡的寶藏,值得細細品味,一訪再訪。將分成數篇文章來介紹陶博館。

「建築師是以石頭寫詩的人」

陶博館座落於新北市鶯歌區文化路200號,自89年1月3日掛牌成立,同年11月26日開館啟用,並於99年12月25日配合新北市升格改為新北市立鶯歌陶瓷博物館。

交通十分便利,可自行開車,或搭乘火車、客運、公車等到訪。步行可至鶯歌老街和新北市立美術館,認真逛三天都逛不完。在出發前也可確認一下購票資訊,有些身份可以免費,要記得帶證件。(不要像我明明是新北市民,有次去忘記帶錢包,硬是付了80元)

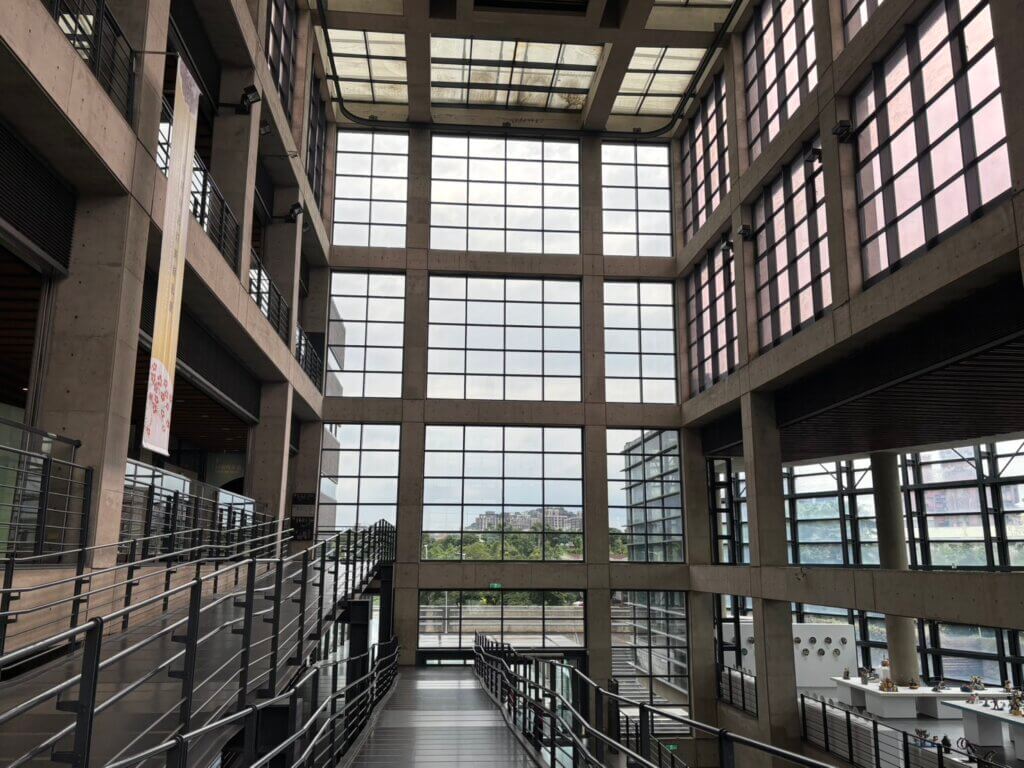

博物館外給人第一印象是簡潔俐落的灰白色的基調,作為陶瓷的完美陪襯。根據報導,建築師簡學義的設計構想,是因應陶瓷展覽品不需要控制溫度、溼度的特性,引進充分的自然光。淡灰色的建築主體,運用的建築材料是清水混擬土、鋼骨結構、玻璃帷幕和洗石子牆壁。

簡學義也表示,所有技巧的背後,是對本質的瞭解。「建築師是以石頭寫詩的人,建築可以超越物質的存在,而進入心靈世界,」。

陶博館外觀照片取自鶯歌陶瓷博物館官網

光是陶博館的外觀,就有許多建築師的巧思,值得駐足細品。

在《遊戲.光盒子-陶博館建築專輯》中讀到陳成章先生的文章,他寫道:

陶博館位於鶯歌與三峽之間繁忙通衢的文化路旁,頻頻往復的重型砂石車凸顯了紛擾的環境與博物館的空間屬性如何扞格;是以建築師以「圍城」的形式;在基地周邊築起三至十一米高的圍牆或木格柵,阻絕不良的外在環境。而此「外牆圍合、局部留設出入口」的方式更創造似於中國道教傳說中的「壺天模式」,亦即以狹小的葫口加上寬闊的壺腔行程「福地洞天」的葫蘆式仙境意象。

主建築前方臨水面瀑,水面逐波不絕似海水流湧,建築似島立居海上,這番風景又可比擬於中國神話海上「蓬萊仙島」中的三山(蓬萊、方丈與瀛洲)意境。於是,「壺天模式」與「蓬萊仙島」兩個深具傳統文化內涵的仙境意象提供了令人神往的空間格局與氛圍,正可與博物館空間的屬性相合,開啟了「遊園」的想像先端。

另外在同一本書中,阮慶岳先生這麼寫道:

幾乎直接臨街的都市尺度,讓陶博館容易就混身入到其他街上的建築群裡,不小心甚至就會錯失過去。穿過橋的入口線性廊道,看下去是有如私庭院的水庭,尺度與氛圍都導引暗示向一種更私己、非共屬的心靈空間經驗;大廳主空間雖然尺度巨大,然而是個讓出來的虛體空間,發聲者則是無權力意涵的光線,讓每一個人都能無私也無畏地直接與與光做對話。

真是「內行看門道,外行看熱鬧」,有幸讀到內行專家的文章,也讓我這外行人能摸到一點皮毛,更懂得欣賞陶博館的美。

常設展:走向從前—台灣傳統製陶技術

陶博館的空間是地上三層,地下兩層,本篇介紹一樓。本樓層有陶品集(文化商品店)、諮詢服務區、常設展(走向從前—台灣傳統製陶技術)、陽光特展室等區域,除常設性展覽與特展外,也會不定期舉辦各式表演或體驗活動。

挑高的大廳,陽光散落而下。一進館左手邊是文化商店、櫃檯和寄物櫃(可向櫃檯登記後免費使用),旁邊也有廁所和飲水機,十分便利。

寄物櫃旁邊是蛇窯中段展示品。陶博館特別聘請水里師傅搭建,依循古法縮小比例所製成。蛇窯通常依山坡而建,遠遠望去就像一條蛇。目前鶯歌所知最早的製陶窯爐就是蛇窯。窯體大,煙囪要高;但是太高會造成空氣流動快,浪費燃料,比利如何也需要拿捏。

蛇窯側邊的孔洞,是燒到一半為了觀察和二次投薪用。

順著往前走右轉,就會進入常設展,來認識製陶技術。

牆壁上展示常見的幾種燒陶燃料,早期多用自然材,也會因地緣和燒製程序考量去挑選燃料。導覽老師表示,以前北部多用相思木,南部多用龍眼木。

這片長條展示板上,有五個短片,內容分別是土、形、飾、釉、火,可以掃QRcode好好觀賞(也要記得帶耳機喔)

(一)土

土的形成:黏土是含水的矽酸礬土鹽礦物的混合物,是地球表面的冷卻物質經長時間變遷風化與侵蝕而成的產物,多分布在各種沉積鹽礦中。

「水」夾帶碎粒對岩石產生互相磨損的機械作用,長時間反覆作用下,細小的泥粉隨著水流沉積形成了黏土。

下圖中由上方人偶順時鐘方向分別是:採土、洗土、人力練土(踩土)、牛隻練土(牛踩土)、人力練土(揉土)。

(二)形

形:創造力的表現精靈。可分成手工成形和機器成形兩大類。前者有手擠胚和手拉胚兩種,後者是日治時期引進,得以大量化生產,把台灣陶瓷帶入現代化時代。

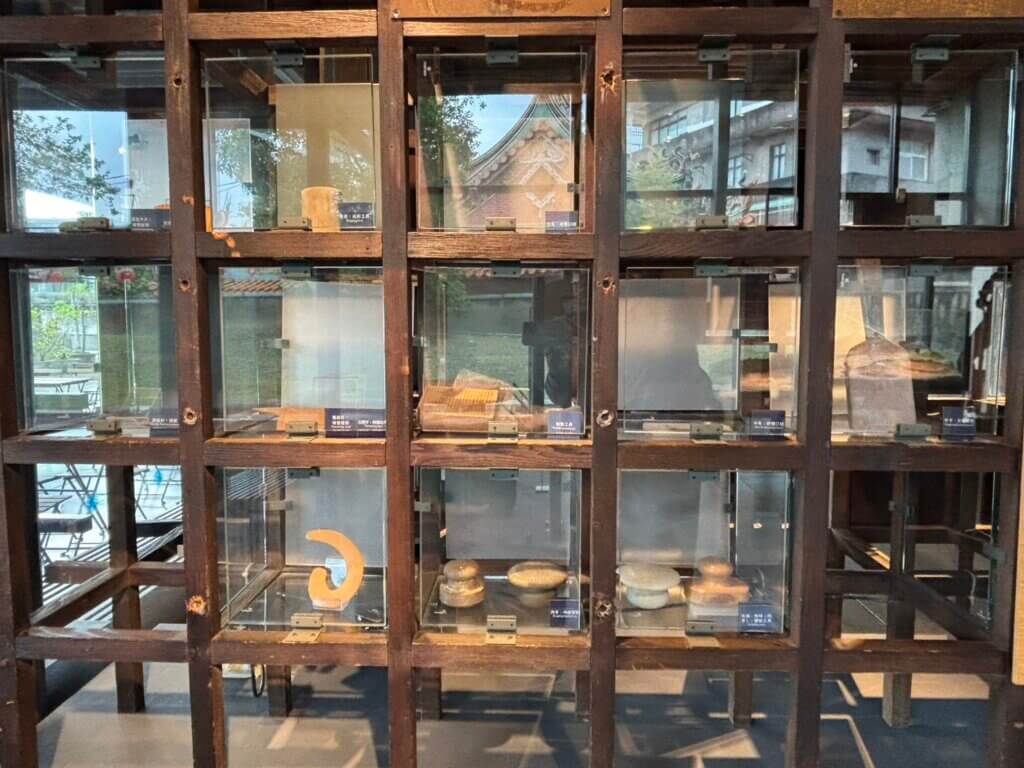

這裡展示運用不同模具來完成特殊造型的技法,以及製作圓型器的轆轤拉胚。

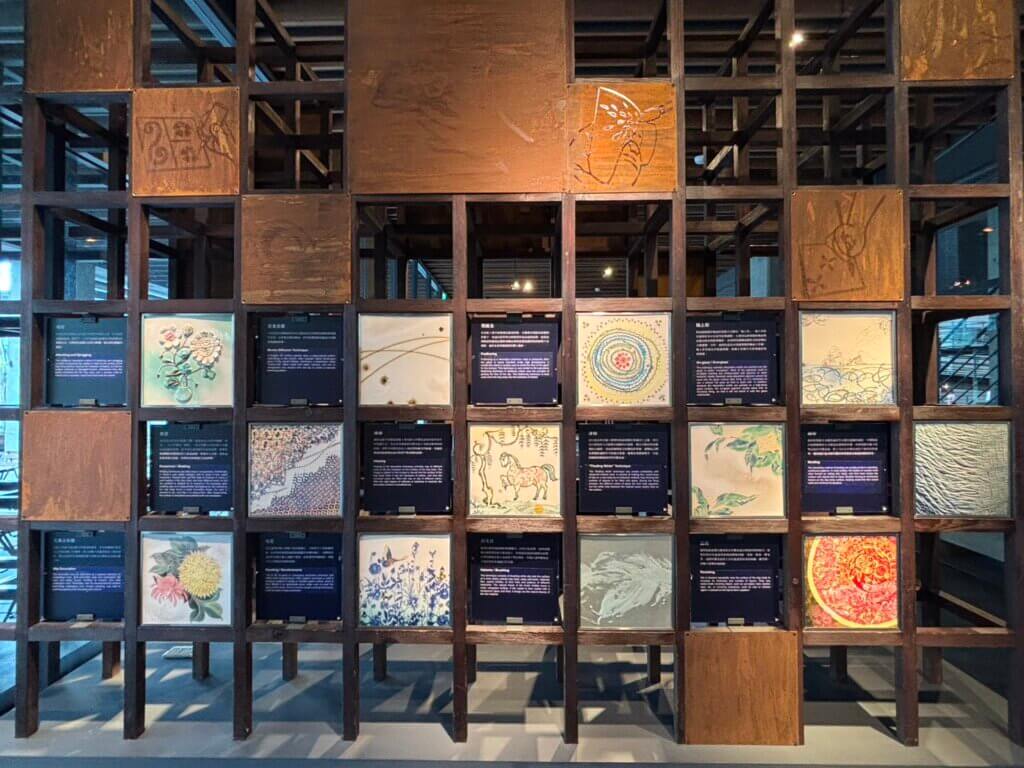

(三)飾

飾:美的方法,分為裝飾和修飾。

大型物件多是簡單貼花(用土先做好圖案再貼到胚體上,可造成浮雕效果)或拍打紋路,小型的則是以模具製作再去裝飾。

下圖是我覺得最特別,名為「螢手」,景德鎮盛行的鏤空雕刻技法。

先在胚體上雕刻出小洞,素燒後施予透明性釉藥再燒,鏤空的小洞被釉藥填滿,光線穿透下,散發出螢火蟲般的光芒,被稱為「螢手」又名「米粒燒」。

(四)釉

釉:美麗的彩衣。

釉藥是黏附在陶器胚體表面的粉末,在燒製過程中全部融化,熔合在一起生成一層與胚體緊密結合的新材料,冷卻後不會再回到先前的組織成分。除了讓陶瓷更加美觀,其容易清洗和抗酸鹼等特性,也讓陶瓷器皿更符合實用需求。

最原始的釉藥是天然灰釉,以前人觀察胚體經過燃燒,會產生不同質地,故生產出不同釉藥。

以燒成溫度來分,可分成低溫(650-1100度)、中溫(1200-1250)、高溫(1280度以上)。以透明度來分,可分成透明、半透明、不透明。也可用成分、燒成質地等來分類。

(五)火

經過燒製,釉藥會形成不同狀態。窯爐、溫度控制、燒材……都會大幅影響成品。

窯爐依照形狀、燃料種類、燒成用途等分類,也大相徑庭。

氧化燒是燒製過程中持續提供充分的空氣,還原燒是刻意控制窯爐內空氣,來造成色澤的改變。

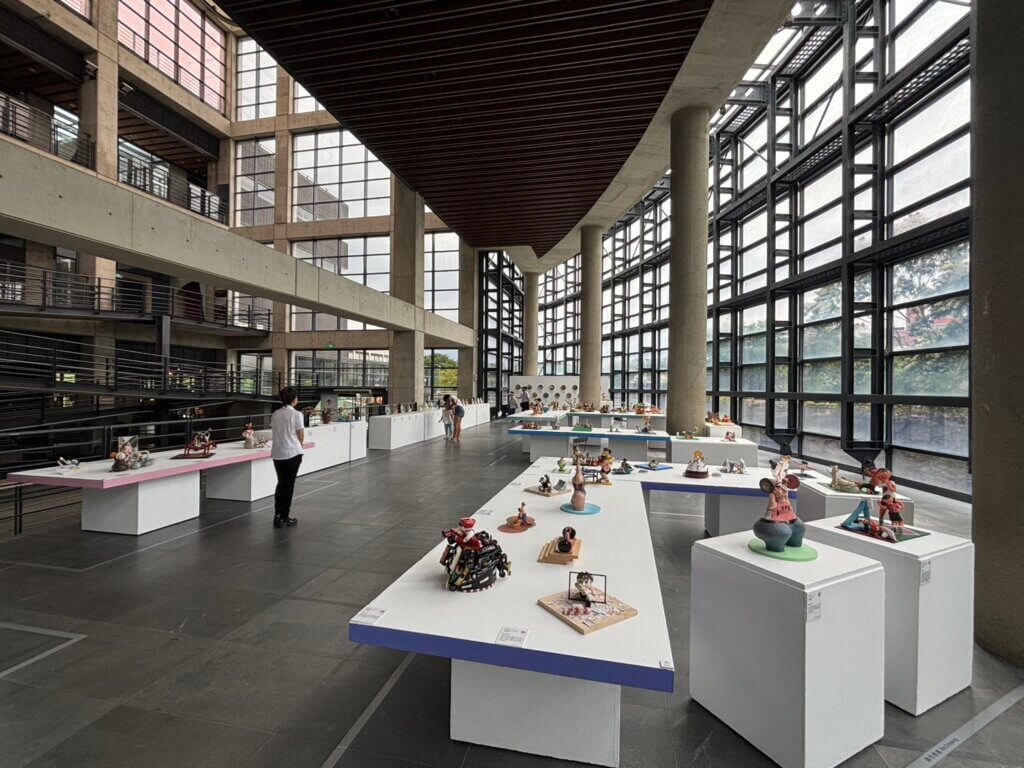

陽光特展室

看完常設展,大廳另一個是「陽光特展室」,空間十分敞亮。腳下的大理石地磚,為了避免鋪到牆就切邊,營建時的總主任精算許久,拼出幾乎沒有切邊的鋪面,這是對細節的堅持。

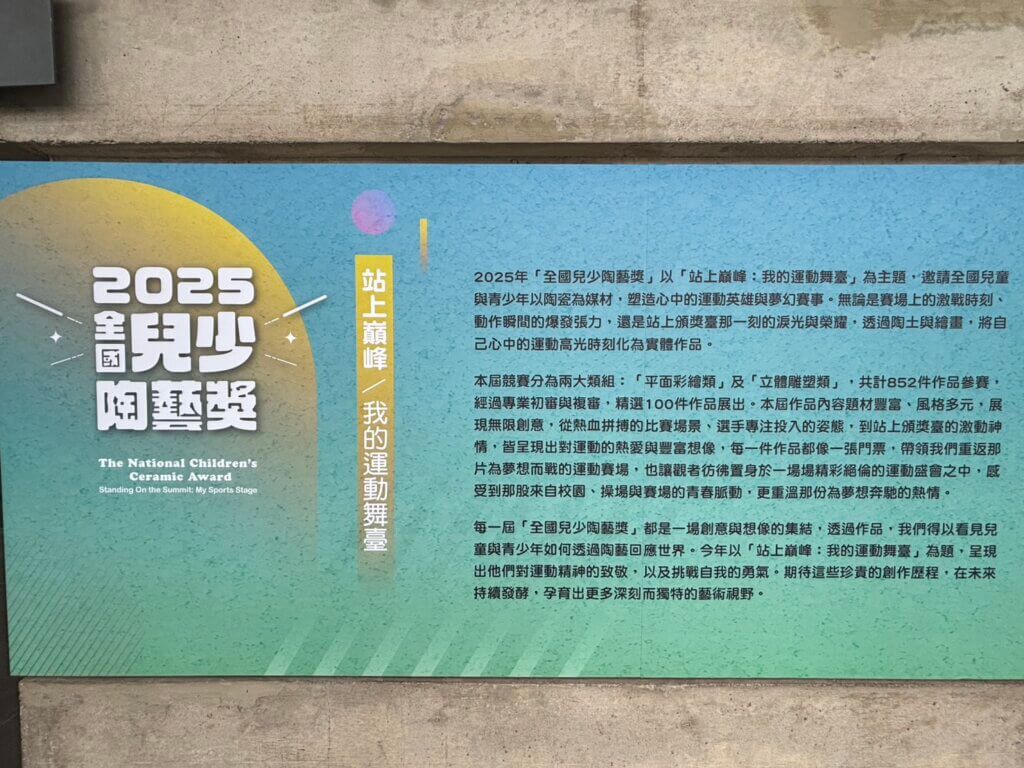

這期的展覽是「2025全國兒少陶藝獎」,以「站上巔峰:我的運動舞臺」為主題,邀請全國兒童與青少年以陶瓷為媒材,塑造心中的運動英雄與夢幻賽事,形形色色的動態設計十分有趣。

一樓的文化商店也十分值得一逛。2024年台灣設計研究院執行的「新北市府博物館入口服務空間改造」在陶博館正式登場,空間更顯寬敞。裡面陳列許多得到鶯歌燒認證的藝術品,送禮自用兩相宜。

逛完了一樓,大廳中間有個Z字型長梯可步向二樓。一樓到二樓間有「玻璃長廊」,取自隧道窯的意象,標記陶工的辛勤努力。出太陽時烈日曝曬,不宜久待,若是雨天想必另有番風味。

站在Z字型長梯的中間,導覽員說明:往園區後方看是昔日出產黑土的尖山(如今已被建築物擋住,只能看到一個小小山頭),往大門口方向則是鶯歌溪。

以上是陶博館一樓的粗淺介紹,篇幅所限,還有許多精彩之處,歡迎來陶博館親身體驗,享受美的洗禮。