接著進入第二展間:「硘仔鎮」,這個展間介紹兩百年來鶯歌的陶瓷發展。

十九世紀初期,漢人移民帶來原鄉製陶技術開始發展(主要是泉州吳姓家族生產,家族成員負責管理);二十世紀初期,福州師傅傳入技術,加上政府為了規範銷售秩序,在1921年成立尖山陶器販賣組合,才從家族式經營走向產業化發展。

二次世界大戰結束後,台灣本土陶瓷產業逐漸茁壯;1960年代北投禁止燃燒生煤和採土礦,當地陶瓷產業轉到鶯歌、苗栗等;發展1970年代鶯歌鋪設天然氣管線,獲得發展陶瓷產業的絕對優勢,業者不再仰賴煤炭燃料,改用瓦斯或電力燒製,從此鶯歌逐漸從鄉村小鎮變身為台灣最重要的陶瓷產地。

早年鶯歌的尖山與鄰近的兔仔坑、大湳等地都出產黏土,鶯歌和周遭地區的煤礦與林木資源也十分豐富,容易取得製陶原料與燃料。

鶯歌三寶:陶土、煤礦、鐵路。鶯歌的土質適合做陶;煤礦產量大,除了當燒陶的材料還能輸出到外地,全盛時期,鶯歌火車站是全台運輸量第三大的煤礦運輸站,也是鶯歌陶瓷的轉運站。沒有鐵路之前,鶯歌陶瓷靠大漢溪的水運來運輸,可運到大稻埕去賣。

鶯歌,又名「硘仔鎮」,閩南語稱陶瓷為硘仔(hui-a)。

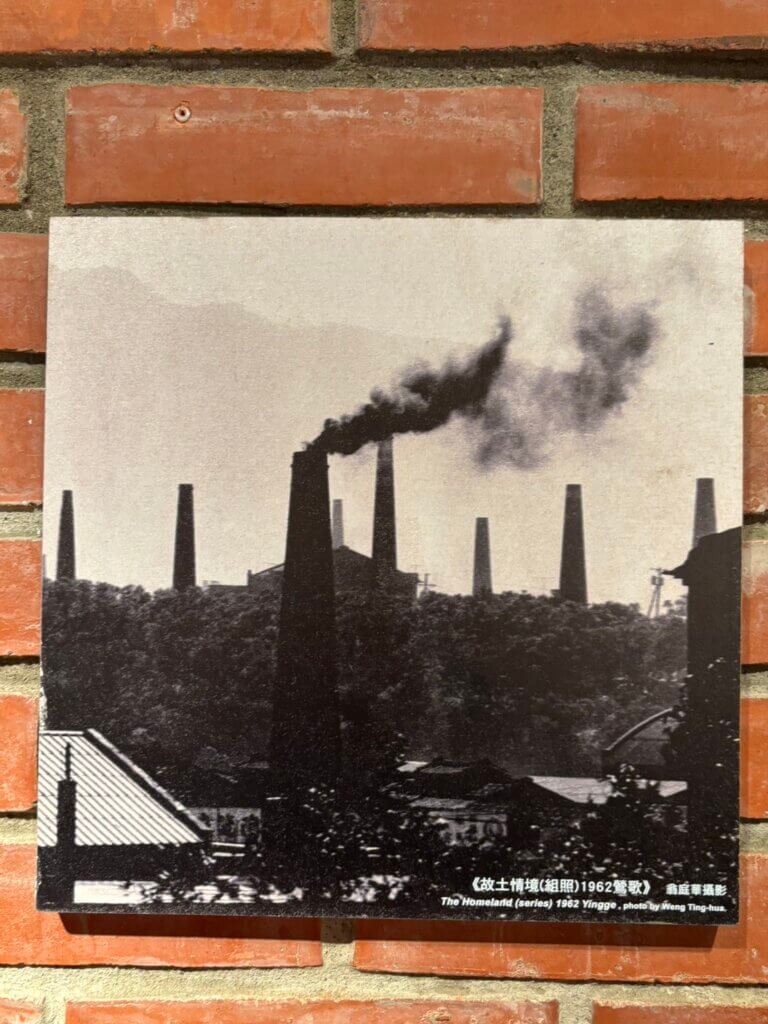

煙囪林立和滿天灰煙,是二十世紀中葉鶯歌特有的街景風貌。當時許多業者興建四角窯取代傳統窯爐,燒製過程中會產生大量濃煙,造成空氣污染,後來政府以法規限制燃燒生煤,協助業者建置瓦斯窯,四角窯快速被淘汰和拆除。

鶯歌有句俗諺「好天落坱,下雨落膏」,就是指當地陶工業興盛,煤灰滿天,這種塵埃四散的樣子臺語叫「坱坱」(ing-ing);而一下起雨,塵埃落得滿地泥濘,黏呼呼的,台語形容為「膏膏」(ko-ko)。

鶯歌的發展和鄰近地區密不可分

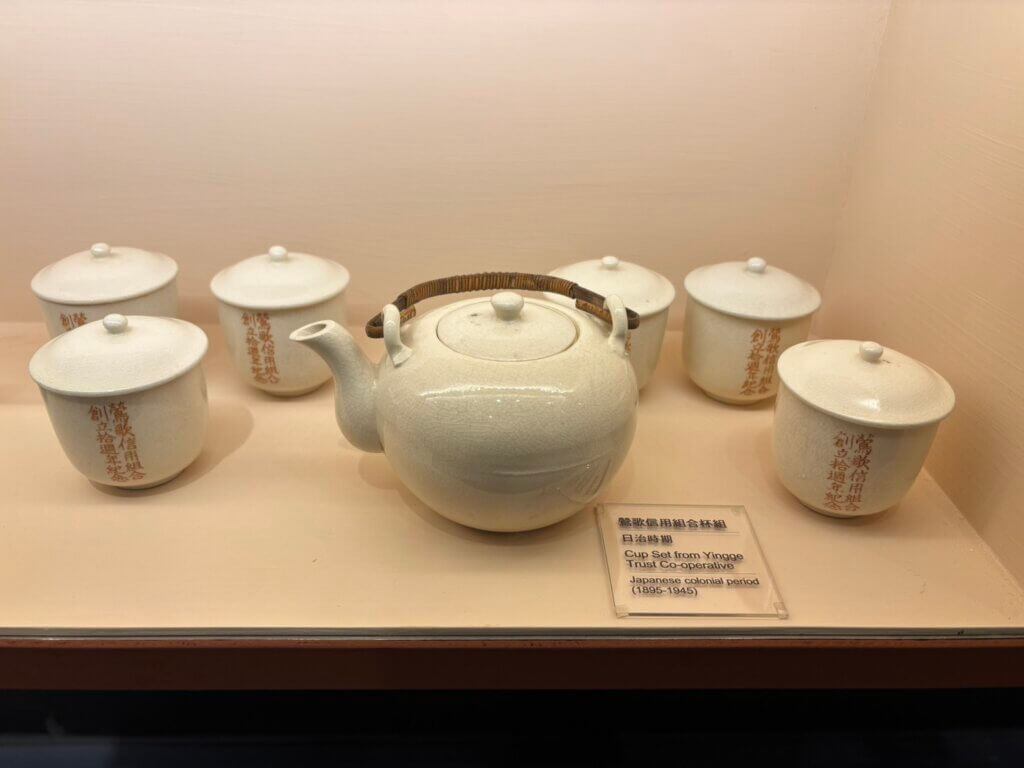

下圖是1920年代生產的「鶯歌信用組合杯組」。

1917年鶯歌信用組合成立後,為替當地農民服務,以親水紅磚和檜木等建材興建碾米廠,將農民收成稻穀碾製為精米,本物件是鶯歌信用組合成立十周念的紀念品。

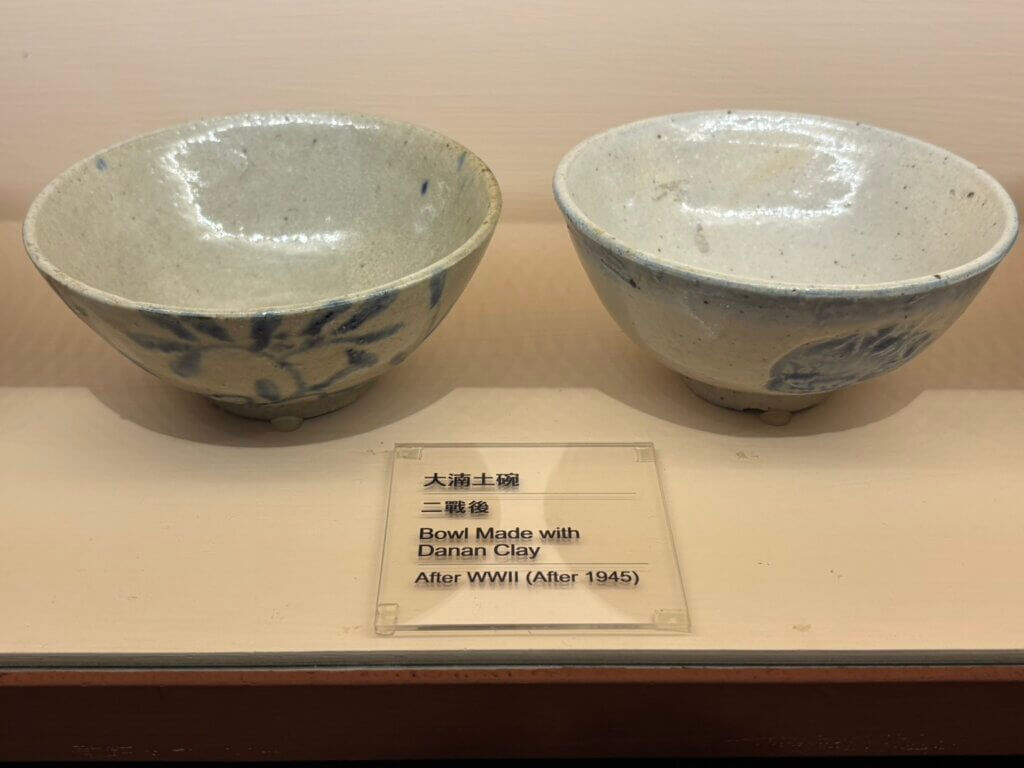

下圖是大湳土碗,採用品質較佳的大湳土,燒成之後呈現灰白色。

日治時期北投因各種因素,在技術和產品品質上一直是台灣陶瓷技術的領導者。日治末期,部分北投陶瓷技術人員來鶯歌發展,使得鶯歌陶瓷產品獲得技術的提升。

隧道窯模擬區

這座窯重現目前鶯歌唯一保存下來的隧道窯。隧道窯用來燒瓷磚,窯體可以長至一百公尺。隧道窯分成預熱帶、燒成帶、冷卻帶三大部分。胚體透過台車載運進入,燒成後從另一端出來,可連續二十四小時不停火,生產效率高,是陶瓷產業走向量產化的重要生產設施。

台灣第一座隧道窯,在1962年,由生產第一代抽水馬桶的和成窯業公司率先建造成功。

這個模擬區是隧道窯中段,溫度高達1200度。

接下來的展區,展示鶯歌陶瓷的產品類型。

#日用陶瓷

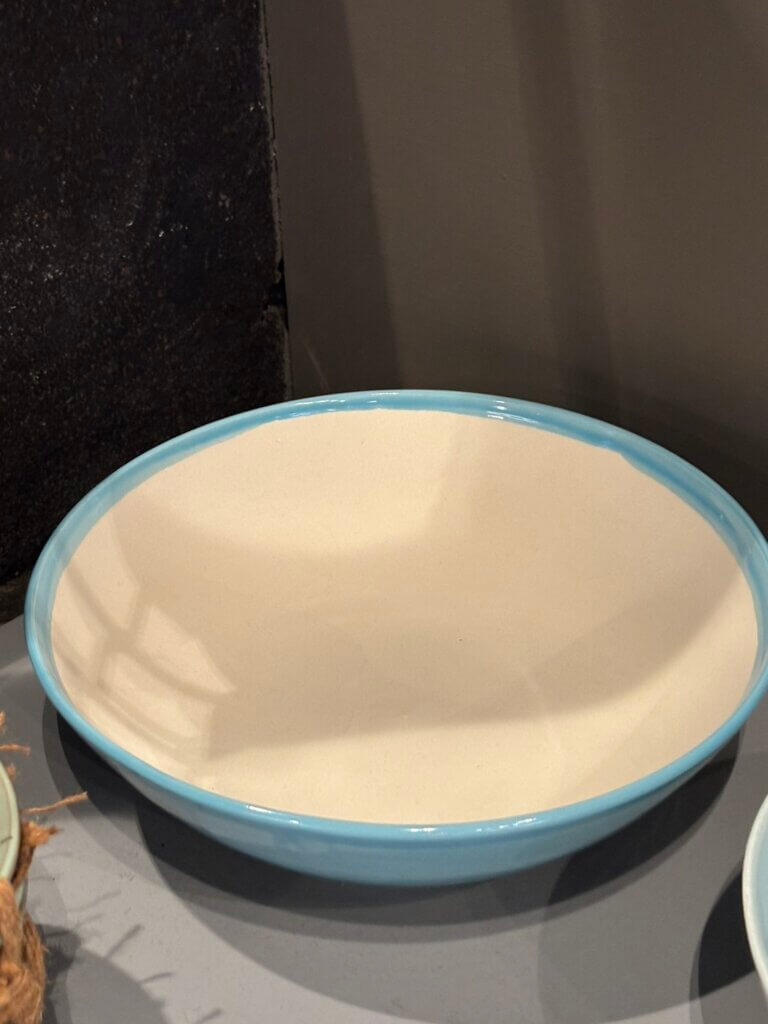

鶯歌早期生產缸、甕等日用陶瓷產品,後因市場需求改變,以及技術進步,改為生產碗盤、餐具、茶具等產品。

下圖這個碗,是調製泡泡冰專用碗喔!

#藝術陶瓷

鶯歌在1950年代主要生產彩繪花器、動物擺設、神像、人物雕塑、造型酒瓶等廣義的藝術陶瓷產品。1970年代開始投入生產仿製古代中國宮廷瓷器,同時也隨著台灣陶藝發展,讓鶯歌陶藝向文化創意產業發展,開創更多元的產品面向。

#建築陶瓷

鶯歌陶瓷產業在發展初期,主要建築陶瓷產品是磚、瓦。二戰後也投入生產馬桶、洗臉盆並逐漸擴展到熱水器、水龍頭等衛浴與廚具設備。隨著台灣建築營造業的需求,1970年代也開始生產磁磚。

#衛生陶瓷

講到衛浴設備,一定會提到和成公司。邱和成先生是泉州吳姓家族的姻親,接手經營岳父吳洗的事業,以陶瓷業起家並創立和成製陶部,經過九十幾年的打拼,如今已是多角化經營的現代企業。

#工業與精密陶瓷

工業陶瓷產品大多屬於工具的器材零組件,以功能性為考量,日治時期生產陶器水管、工業用容易,二戰後投入生產砂輪、礙子等產品。

精密陶瓷則在1970年代逐漸發展,生產航太、電子、機械、醫學等領域的組件和產品。

下圖這個國王牌插座,出自新太原電磁陶器廠。這個品牌已不存在,但在陶瓷老街的老街陶館裡有詳細介紹,旁邊的星巴克外牆上,也保留了國王牌的商標,不妨也前去欣賞。

許自然先生研發的國產砂輪第一號,其所創立的市拿陶藝,也是台灣仿古陶瓷重要的產製業者。

鶯歌陶瓷產業在1980年代達到高峰,但因各種因素面臨停滯,業者力求轉型,公部門也透過許多活動,來打造整體地方產業形象。

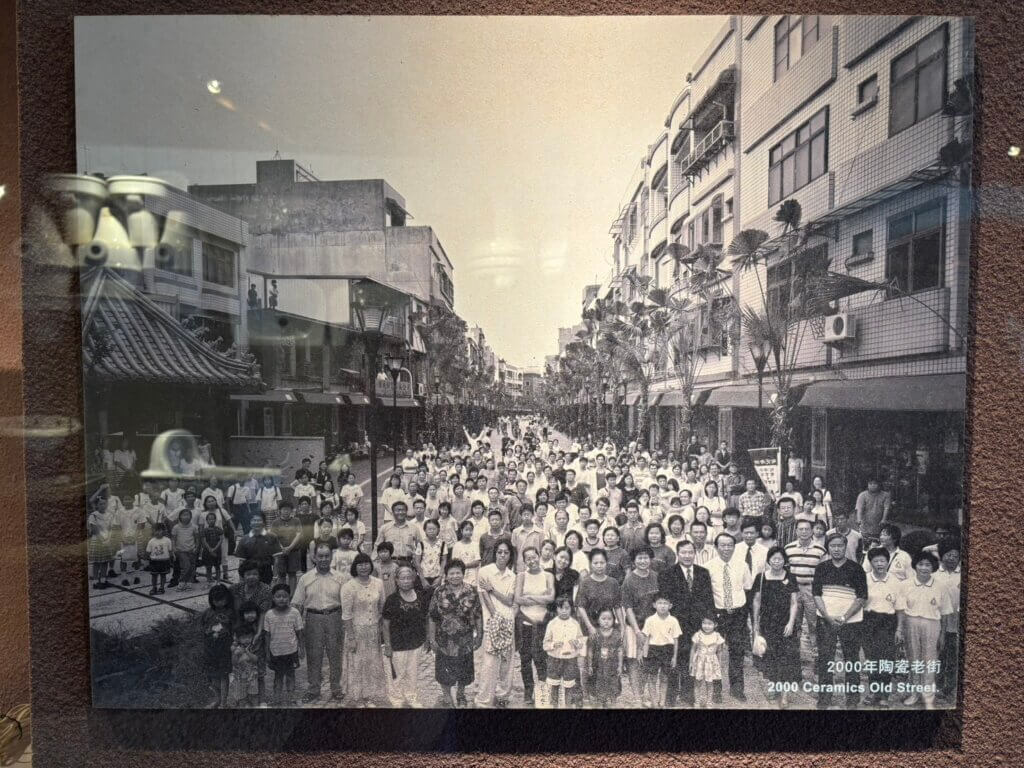

2000年攝於陶瓷老街。當時高大的蒲葵還沒有被砍掉。

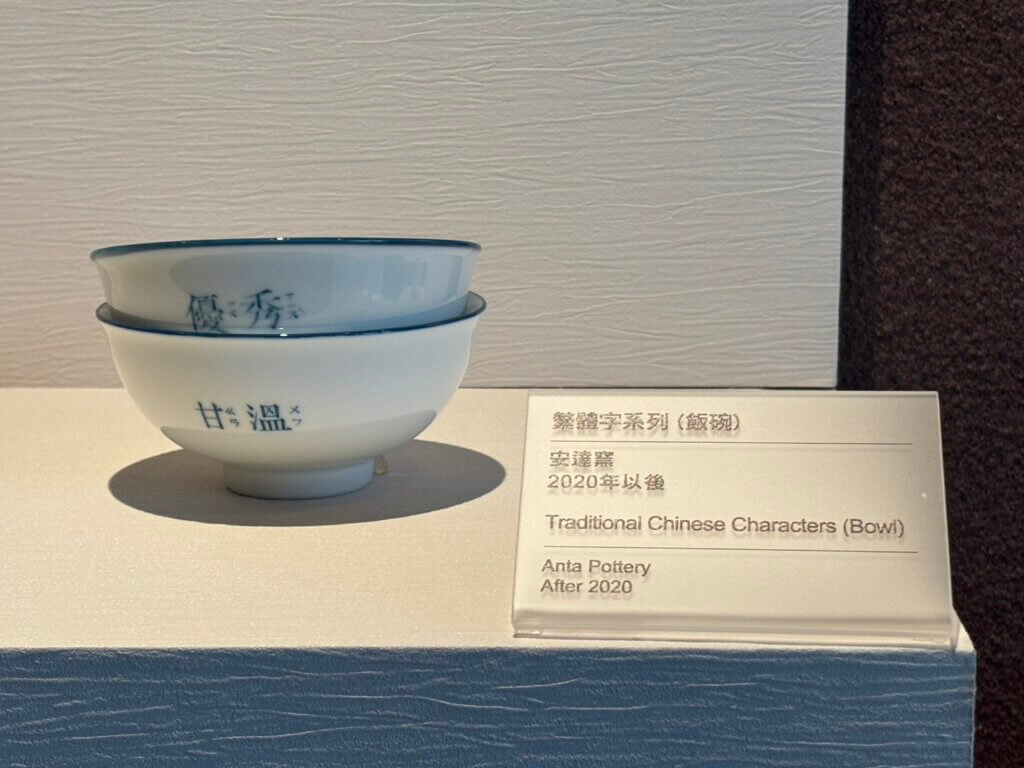

安達窯成立於1976年,現今由第四代的四姊弟接手經營。其陶瓷作品曾多次被選為國家贈送外賓的禮品,安達窯也是許多星級主廚和企業合作的首選品牌

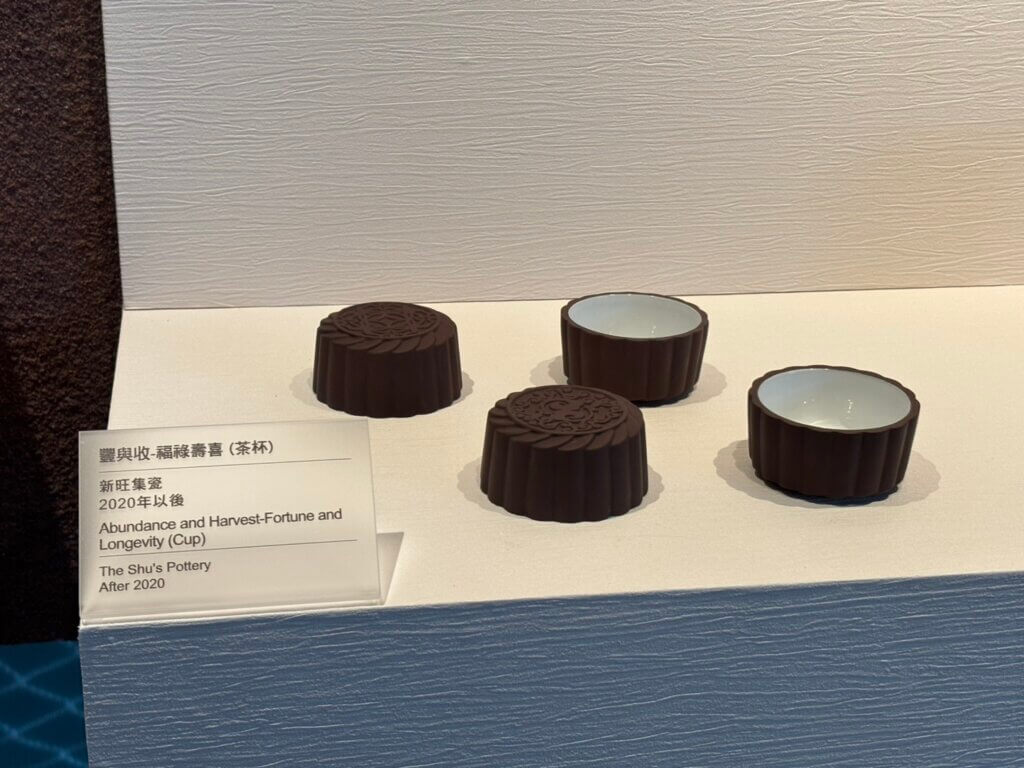

新旺集瓷的茶杯作品。自1926年於鶯歌開始營業,店名來自於第二代窯場主理人許新旺先生之名,目前傳承到第四代,也創設計品牌集瓷 cocera。

店面位於陶瓷老街,二樓有許新旺陶瓷紀念博物館,一樓陶藝教室與門市,很值得一訪。

樂陶陶,又稱Mao’s 樂陶陶,「樂陶陶」這個名字取自於「樂陶陶」的台語發音,意思是「歡喜、快樂」。 品牌由毛潔軒和毛選媛姐妹創立,父親毛昌輝於1980年在鶯歌創立了祥鑫窯,姐妹倆傳承了父親的釉藥技術和工藝經驗,致力於將陶瓷融入日常生活。

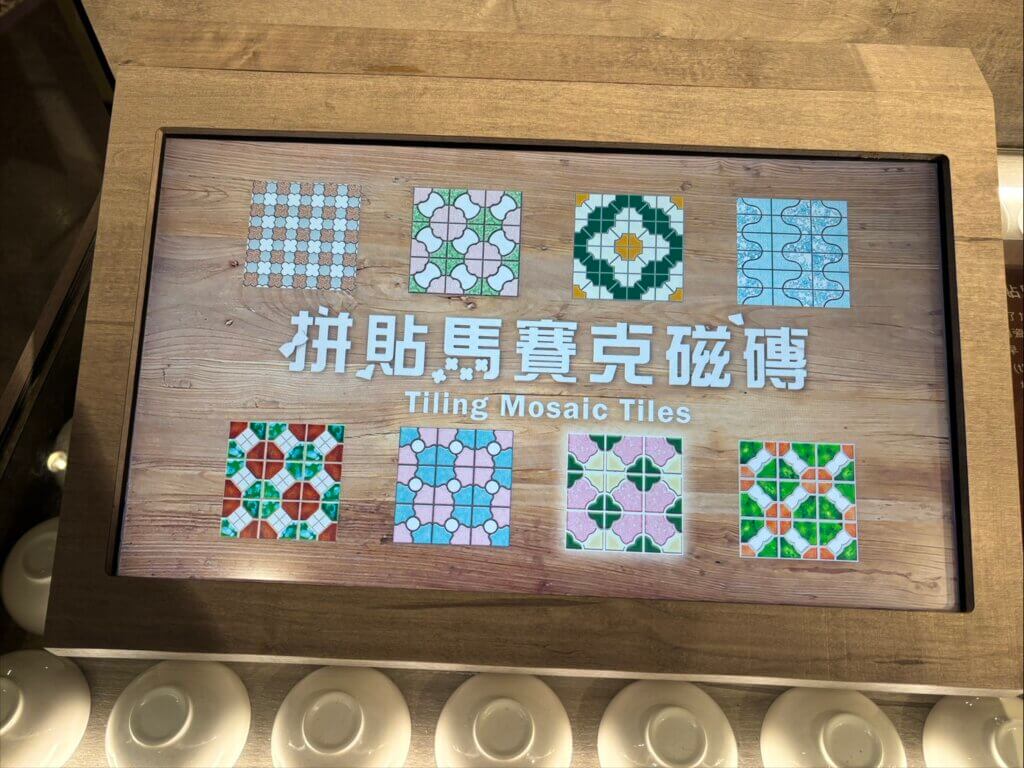

早年許多鶯歌家庭會接受業者委託,把磁磚放在模具中排成固定尺寸與圖樣,再黏貼牛皮紙或網子固定磁磚。

這也是另一種早年家庭代工形式:協助剪裁花紙並浸水產生黏性,將花紙黏貼在上釉的胚體表現,再送回工廠由業者燒製成品。